各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享关于采薇的历史典故,以及有关采薇的资料的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

野望“长歌怀采薇”一句引用了怎样的典故

〖壹〗、结论:王绩的《野望》中,“长歌怀采薇”一句融入了《诗经》中的典故,表达了诗人内心深处的孤独和对隐居生活的向往。这首诗通过描绘秋日山野的景色,展现了诗人在暮色中的徘徊与迷茫,以及对无人相识的感叹,最后借伯夷、叔齐的隐居故事,表达了对田园生活的渴望和现实社会的无奈。

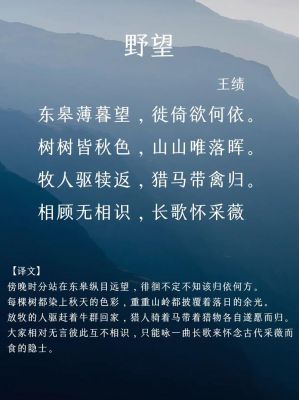

〖贰〗、【原文】《野望》 王绩(隋末唐初)东皋薄暮望,徙倚欲何依,树树皆秋色,山山唯落晖。牧人驱犊返,猎马带禽归,相顾无相识,长歌怀采薇。【译文】傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方,层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

〖叁〗、在《野望》这首诗中,王绩通过长歌怀采薇一句引用了古代的采薇典故。采薇是出自《诗经》的典故,代表了古代的隐士或者遭遇离乡背井之难的人们。在这一典故中,通常是以采摘薇菜象征隐者的日常生活。

〖肆〗、唐代诗人王绩在《野望》一诗中写道:“相顾无相识,长歌怀采薇”,这句诗蕴含了一段典故。据传,周武王灭商后,伯夷和叔齐两位贤人拒绝做周朝的臣子,选取在首阳山上采薇(一种野菜)为食,坚守其高洁的人格,直至饿死。因此,“采薇”成为了古代隐居不仕的象征,而非追求功名的标志。

〖伍〗、“采薇”这一典故不仅在文学作品中频繁出现,还被广泛应用于各种场合,成为表达隐逸情怀的重要符号。无论是诗歌、散文还是历史记载,都可以找到“采薇”的身影。它寄托了人们对美好生活的向往,以及对高尚品德的追求。在现代社会中,“采薇”这一典故依旧具有重要的现实意义。

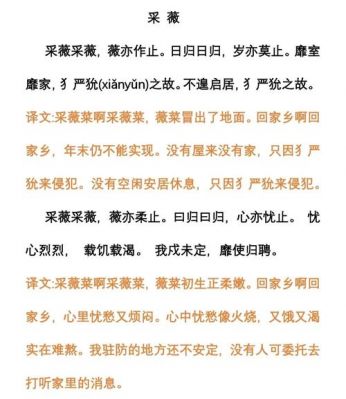

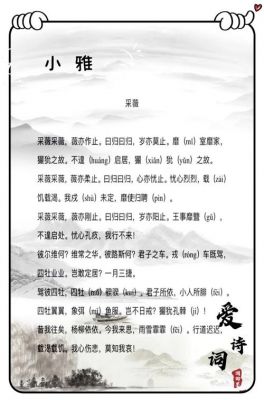

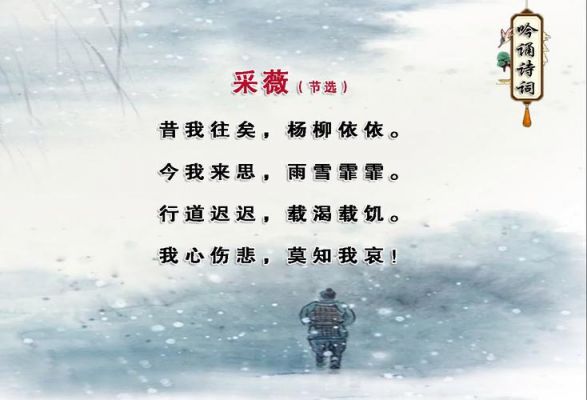

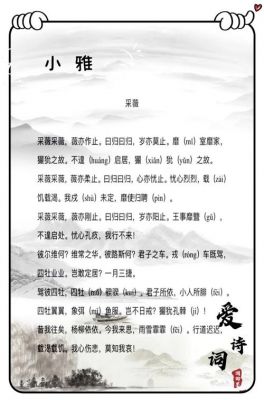

〖陆〗、采薇:典出《诗经·小雅·鹿鸣之什》,该是一首戎卒返乡诗。诗歌模仿一个戍卒的口吻,以采薇起兴,前五节着重写戍边征战生活的艰苦、强烈的思乡情绪以及久久未能回家的原因,从中透露出士兵既有御敌胜利的喜悦,也深感征战之苦,流露出期望和平的心绪;第六节以痛定思痛的抒情结束全诗,感人至深。

“首阳采薇”是什么意思?“不食周粟,采薇而食”的历史典故是什么?

〖壹〗、“首阳采薇”是指伯夷和叔齐在首阳山采薇而食,以此表达他们不食周粟的气节。“不食周粟,采薇而食”的历史典故如下:背景:伯夷和叔齐是商朝末年孤竹国国君的长子和三子。孤竹国是商朝边境的一个小国,位于今天的河北东北部和辽宁西部一带。伯夷和叔齐因“兄弟让国”的美谈而闻名。

〖贰〗、稍微带点意译:周武王平定了殷商末世的乱局后,天下都以周朝为宗,但是伯夷、叔齐以这为耻辱,遵守民族大义不吃周朝出产的粮食(粟米),隐居在首阳山,采薇(某种野菜)来吃。

〖叁〗、采薇借指隐居生活。典故源于《史记卷六十一伯夷列传》记载:“武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,陷于首阳山,采薇而食之。”说的是伯夷、叔齐隐居山野,义不侍周的故事。就是想远离尘世,而去过那闲云野鹤般的生活。

〖肆〗、是伯夷叔齐的典故,伯夷叔齐是商代小国孤竹国的公子,他们在周武王建立周朝后决定不吃周朝的粮食,在首阳山上采摘薇菜充饥,最后饿死在首阳山。鲁迅《故事新编》里的《采薇》:创作于1935年12月,故事取材于商末周初的伯夷叔齐二人不食周粟的故事。

采薇是个什么典故啊?

“采薇”这个典故出自《小雅·采薇》。 《史记卷六十一 伯夷列传》记载了伯夷、叔齐耻于食用周朝的粮食,隐居在首阳山采摘薇菜为食的故事。 《小雅·采薇》是中国古代现实主义诗集《诗经》中的一篇,描写了一位被遣戍边的士兵从出征到归家的经历,表达了他对家的思念和对战争的艰辛的感受。

采薇是一个源自伯夷叔齐故事的典故,这两位是商代孤竹国的公子。 在周武王建立周朝之后,伯夷叔齐决定不吃周朝的粮食,而是在首阳山采摘薇菜来维持生活。 最终,他们因饥饿而在首阳山逝世。 鲁迅在1935年12月创作的《故事新编》中的《采薇》一篇,就是以伯夷叔齐的故事为背景。

长歌怀采薇的故事源自《诗经》以及伯夷、叔齐的典故。据传,“采薇”一词取自《诗经》中的诗句:“陟彼南山,言采其薇;未见君子,我心伤悲”,此句反映了诗人在仕途受阻时的无奈与悲伤。

唐代诗人王绩在《野望》一诗中写道:“相顾无相识,长歌怀采薇”,这句诗蕴含了一段典故。据传,周武王灭商后,伯夷和叔齐两位贤人拒绝做周朝的臣子,选取在首阳山上采薇(一种野菜)为食,坚守其高洁的人格,直至饿死。因此,“采薇”成为了古代隐居不仕的象征,而非追求功名的标志。

是伯夷叔齐的典故,伯夷叔齐是商代小国孤竹国的公子,他们在周武王建立周朝后决定不吃周朝的粮食,在首阳山上采摘薇菜充饥,最后饿死在首阳山。鲁迅《故事新编》里的《采薇》:创作于1935年12月,故事取材于商末周初的伯夷叔齐二人不食周粟的故事。

采薇的典故源自伯夷叔齐的故事,他们是商朝末年孤竹国的两位公子。当周武王推翻商朝,建立周朝后,伯夷叔齐为了表示对旧朝的忠诚,决定不再食用周朝的粮食。他们来到首阳山,以采摘薇菜为生,最终因饥饿而死。鲁迅在1935年的作品《故事新编》中的《采薇》一文中,采用了伯夷叔齐的故事作为背景。

长歌怀采薇是什么典故

唐代诗人王绩在《野望》一诗中写道:“相顾无相识,长歌怀采薇”,这句诗蕴含了一段典故。据传,周武王灭商后,伯夷和叔齐两位贤人拒绝做周朝的臣子,选取在首阳山上采薇(一种野菜)为食,坚守其高洁的人格,直至饿死。因此,“采薇”成为了古代隐居不仕的象征,而非追求功名的标志。

长歌怀采薇的故事源自《诗经》以及伯夷、叔齐的典故。据传,“采薇”一词取自《诗经》中的诗句:“陟彼南山,言采其薇;未见君子,我心伤悲”,此句反映了诗人在仕途受阻时的无奈与悲伤。

“采薇”:是一个典故,源自《诗经》以及古代隐士伯夷和叔齐的故事。他们因不愿做周朝的臣子,选取在首阳山上采薇为食,最终饿死。因此,“采薇”在古代常用来代指隐居生活。这句诗出自唐代诗人王绩的《野望》,表达了诗人在现实生活中感到苦闷、孤独、惆怅和抑郁,于是想要效仿古代隐士,隐居山林的愿望。

采薇,指的是薇这种植物,它在中国古代典籍中常常被提及。据传,在周武王灭商之后,伯夷与叔齐两位贤士,因不满周朝的建立,选取隐居不仕,他们在首阳山上以采薇为生,最终因绝食而亡。这一典故后来被广泛用来象征一种高尚的隐居生活态度。

“怀”是怀念、思念的意思。“采薇”则是一个典故,源自古代,指伯夷和叔齐在商朝灭亡后,不愿食用周朝的粮食,而是选取采摘野菜(薇菜)为食,以此表明自己的气节和清高。因此,“长歌怀采薇”整体表达的是诗人对古代隐士高洁品格的怀念和向往。

在《野望》中,王绩通过“长歌怀采薇”这一典故,将自己与古代隐士伯夷、叔齐相联,寄托了对隐居生活的向往。他引用《诗经·召南·草虫》和《小雅·采薇》中的诗句,如“徙彼南山,言采其薇”和“采薇采薇,薇亦作止”,表达了在秋日山野的孤独与苦闷,暗示了他对和平与归隐的深深渴望。

采薇是什么样的故事呢?

《采薇》的主人公可能是戍边归来的将士,诗中描绘了他们面对战争的艰辛与思乡之情。诗的主题严肃,通过对猃狁的仇恨和对职责的坚守,表达了强烈的爱国情怀。

是伯夷叔齐的典故,伯夷叔齐是商代小国孤竹国的公子,他们在周武王建立周朝后决定不吃周朝的粮食,在首阳山上采摘薇菜充饥,最后饿死在首阳山。鲁迅《故事新编》里的《采薇》:创作于1935年12月,故事取材于商末周初的伯夷叔齐二人不食周粟的故事。

《采薇》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇小说,讲述的是伯夷和叔齐因劝阻周武王讨伐商朝失败后,在商朝灭亡后,以吃周粟为耻,最终饿死的故事。这个故事的主题是关于道德、人性和文化的批判。鲁迅通过这个故事批判了封建道德的虚伪和无力,强调了个体生命的尊严和自由。

采薇的典故是什么?

“采薇”这个典故出自《小雅·采薇》。 《史记卷六十一 伯夷列传》记载了伯夷、叔齐耻于食用周朝的粮食,隐居在首阳山采摘薇菜为食的故事。 《小雅·采薇》是中国古代现实主义诗集《诗经》中的一篇,描写了一位被遣戍边的士兵从出征到归家的经历,表达了他对家的思念和对战争的艰辛的感受。

是伯夷叔齐的典故,伯夷叔齐是商代小国孤竹国的公子,他们在周武王建立周朝后决定不吃周朝的粮食,在首阳山上采摘薇菜充饥,最后饿死在首阳山。鲁迅《故事新编》里的《采薇》:创作于1935年12月,故事取材于商末周初的伯夷叔齐二人不食周粟的故事。

长歌怀采薇的故事源自《诗经》以及伯夷、叔齐的典故。据传,“采薇”一词取自《诗经》中的诗句:“陟彼南山,言采其薇;未见君子,我心伤悲”,此句反映了诗人在仕途受阻时的无奈与悲伤。

采薇是一个源自伯夷叔齐故事的典故,这两位是商代孤竹国的公子。 在周武王建立周朝之后,伯夷叔齐决定不吃周朝的粮食,而是在首阳山采摘薇菜来维持生活。 最终,他们因饥饿而在首阳山逝世。 鲁迅在1935年12月创作的《故事新编》中的《采薇》一篇,就是以伯夷叔齐的故事为背景。

唐代诗人王绩在《野望》一诗中写道:“相顾无相识,长歌怀采薇”,这句诗蕴含了一段典故。据传,周武王灭商后,伯夷和叔齐两位贤人拒绝做周朝的臣子,选取在首阳山上采薇(一种野菜)为食,坚守其高洁的人格,直至饿死。因此,“采薇”成为了古代隐居不仕的象征,而非追求功名的标志。

采薇典故名是首阳采薇。典故出处:典出《史记》卷六十一〈伯夷列传〉。伯夷、叔齐辞让王位,勒住武王的马缰谏诤,在周灭商后,耻于吃周家天下的粮食,采薇首阳,最后饿死。后遂用 “首阳采薇”等喻人坚守气节。相传周武王灭商后 ,伯夷、叔齐不愿做周的臣子,在首阳山上采薇而食,最后饿死。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的关于采薇的历史典故和有关采薇的资料问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

还没有评论,来说两句吧...