今天给各位分享韩城市历史典故的知识,其中也会对韩城的典故进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

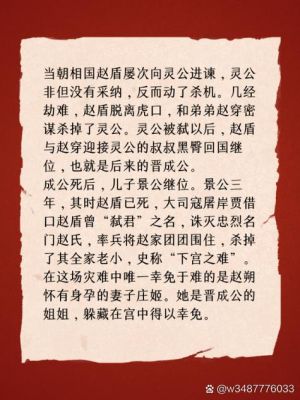

程婴的典故

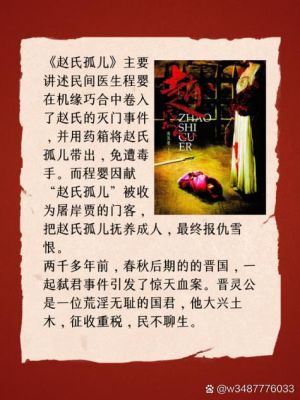

〖壹〗、程婴隐居盂山十五年,与赵武在朝中韩厥的帮助下,里应外合灭掉屠岸贾。赵氏冤情大白于天下,程婴忠义大白于天下,公孙杵臼忠烈大白于天下。程婴并未品尝胜利的美酒,十数年积聚的丧子之痛,丧君之痛,丧友之痛一并袭上心头,程婴自刎而死,赵武为此服孝三年。

〖贰〗、晋景公三年大夫屠岸贾杀赵盾,灭其族,赵朔门客公孙杵臼与之谋,婴抱赵氏真孤匿养山中,而故意告发令诸将杀死杵臼及冒充孩儿,后景公听韩厥言,立赵氏后,诛屠岸贾,婴则自杀以报杵臼。

〖叁〗、赵氏孤儿的典故描绘了一段悲壮的故事。赵家因奸臣陷害,全家被残忍杀绝。在这一危机时刻,公孙杵臼与田婴两位门客挺身而出,为拯救赵家唯一的血脉,他们想尽一切办法。公孙杵臼突发奇想,愿抱一婴儿,假称是赵氏孤儿,以此来迷惑敌人。程婴并未阻止,反而将自己刚刚得子的小儿交付给公孙杵臼。

〖肆〗、在历史的长河中,为了国家利益不惜牺牲个人利益的故事比比皆是。赵氏孤儿的故事中,程婴为了保护赵氏孤儿,面对敌人不惜牺牲自己的亲生儿子。他怀揣巨石投江,制造了自己身亡的假象,让赵氏孤儿得以存活,继续为赵氏复国之梦奋斗。屈原,战国时期楚国的大夫,面对国家的衰败,他忧心忡忡,忠贞不渝。

〖伍〗、及赵武冠,为成人,程婴乃辞诸大夫,谓赵武曰:“昔下宫之难,皆能死。我非不能死,我思立赵氏之后。今赵武既立,为成人,复故位,我将下报赵宣孟与公孙杵臼。” ——史记·赵世家 晋景公之三年,大夫屠岸贾欲诛赵氏。初,赵盾在时,梦见叔带持要而哭,甚悲;已而笑,拊手且歌。

〖陆〗、程婴担心屠岸贾醒悟追寻,便决定向北而行。因为往南地势逐渐平坦开阔,又有滚滚黄河阻隔;而向北方向却山高沟深,且北方民风淳厚,多有慷慨悲壮之士。此番思虑之下,他避开大道,沿着荒僻小路,不知走了多少白天黑夜,来到晋国东北边陲古仇犹地面,躲藏在南社村南一座小山的山洞中。

“一封书信只为墙,让它三尺又何妨……”是什么意思?

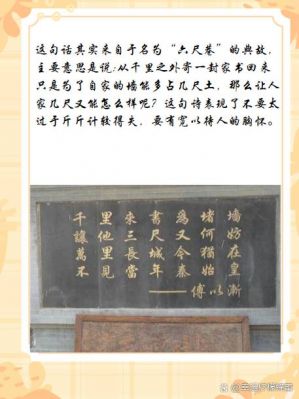

〖壹〗、“千里家书只为墙,让他三尺又何妨”出自清代张英的《观家书一封只缘墙事聊有所寄》,是个典故。意思是【千里写信求援只是为了修墙,让给邻居三尺墙又有什么关系】。【出处】《观家书一封只缘墙事聊有所寄》清代张英 原文 千里家书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

〖贰〗、信的内容是这首诗:“千里捎书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人见书信,突然明白信中的意思,主动后退三尺让路,下垒建墙,而邻居李氏也十分感动,就把自家的墙拆了也后退了三尺,于是张、李两家之间就形成了一条百来米长六尺宽的巷子,被称为“六尺巷”。

〖叁〗、千里修书只为墙,让他三尺又何妨这首诗题目是《观家书一封只缘墙事聊有所寄》。该诗出自六尺巷一段历史典故。意思是千里之外写信只是为了一堵墙,让他三尺又能怎么样。

〖肆〗、《观家书一封只缘墙事聊有所寄》清代:张英 千里修书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。译文:千里寄信而来只是因为墙,让他三尺又有什么关系呢?万里长城如今仍在,可是再也看不到当年的秦始皇了。

〖伍〗、“千里修书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”意思是:千里之外写信只是为了一堵墙,让他三尺又能怎么样。万里长城今天还在呢,但是当初命令修建长城的秦始皇早已不在了。“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇”。

“鱼跃龙门”的出处和详解?

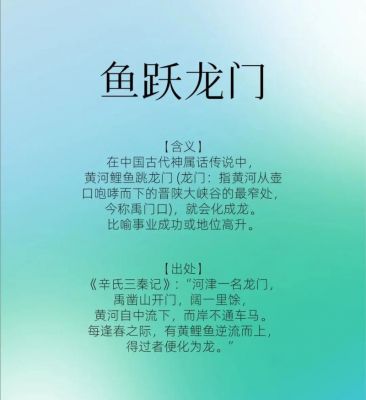

〖壹〗、鱼跃龙门,古代传说中黄河鲤鱼跳过龙门就会变化成龙的故事,象征着举业成功或地位高升。这个典故出自《辛氏三秦记》:“河津一名龙门,禹凿山开门,阔一里馀,黄河自中流下,而岸不通车马。每逢春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得过者便化为龙。”唐·元弼有《鱼跃龙门赋》。

〖贰〗、详细解释: 这一成语用来比喻在科举考试中取得成功或在社会地位上实现飞跃。 它的出处可以追溯到《辛氏三秦记》,书中描述了龙门山上的禹凿山门,黄河因此流经,鲤鱼在春天逆流而上,成功跃过龙门者便能化为龙。唐代文学家元稹曾作《鱼跃龙门赋》以咏此事。

〖叁〗、俗说鱼跃龙门,过而为龙,唯鲤或然。(宋·陆佃《埤雅·释鱼》)历史传说 相传,禹辟伊阙以后,水流湍急,游息于孟津(今洛阳下辖县)黄河中的鲤鱼,顺着洛、伊之水逆行而上,当游到伊阙龙门(今洛阳龙门石窟所在地)时,波浪滔天,纷纷跳跃,意欲翻过。

〖肆〗、鱼跃龙门,在中国古代神话传说中黄河鲤鱼跳过鱼跃龙门(指的是黄河从壶口咆哮而下的晋陕大峡谷的最窄处的龙门,今称禹门口),就会变化成龙。比喻举业成功或地位高升。【出处】 语出《辛氏三秦记》:“河津一名龙门,禹凿山开门,阔一里馀,黄河自中流下,而岸不纤迅通车马。

〖伍〗、鱼跃龙门,中国古代神话传说,又称“鲤鱼跳龙门”,指黄河鲤鱼跳过龙门,就会变化成龙。比喻事业成功或地位高升。出处:语出《辛氏三秦记》:“河津一名龙门,禹凿山开门,阔一里馀,黄河自中流下,而岸不通车马。每逢春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得过者便化为龙。

轻如鸿毛成语故事_成语“轻如鸿毛”的典故出处和主人公是谁?

〖壹〗、【条目1】司马迁,字子长,是西汉时期的史学家,他出生于今天的陕西省韩城市。他的父亲司马谈是汉武帝时期的太史令,对司马迁产生了深远的影响。司马迁从小就对历史充满了兴趣,二十岁时开始了他的游历生涯,这不仅丰富了他的见闻,也为他后来的写作打下了坚实的基础。

〖贰〗、【成语】轻如鸿毛 【拼音】 qīngrúhóngmáo 【解释】鸿毛:大雁的毛。比大雁的毛还要轻。比喻非常轻微或毫无价值。【成语故事】司马迁,字子长,汉夏阳人。

〖叁〗、《史记》完成后,司马迁忍辱负重,终于完成了这部历史巨著,被誉为史家之绝唱,无韵之《离骚》。轻如鸿毛,这是一句汉语成语,拼音为qīng rú hóng máo。它的意思是指比大雁的毛还要轻,用来比喻极其轻微或毫无价值的事物。

〖肆〗、“轻如鸿毛”的故事源自西汉司马迁的《报任安书》,含义是指人死亡的价值轻重悬殊,有的人的死比鸿毛还轻。以下是关于“轻如鸿毛”的详细解释:故事背景:该成语出自司马迁的《报任安书》。

〖伍〗、【成语故事】:司马迁,字子长,是西汉夏阳人。他的父亲司马谈,曾任汉武帝的太史令。司马迁自幼受到父亲的熏陶,十岁起便开始阅读古代经典。二十岁时,他开始游历全国,拓宽视野,丰富历史知识和生活体验。司马谈去世三年后,司马迁承袭父职,成为太史令,得以遍览皇家藏书。

陕西一“锦鲤”小镇,年原煤产量200万吨,号称“三秦第一镇”

〖壹〗、不过陕西除了 历史 悠久,在中原城市中经济发展也非常迅速的,这里刚好就要介绍陕西渭南市地区的一个“锦鲤”小镇,叫做龙门镇。这个小镇的名字还是很常见的,重庆、浙江。福建都有同名的小镇,可见龙门这两个字多么受欢迎。

司马迁的故事

〖壹〗、司马迁的故事素材 100字版本:司马迁因直言进谏惹怒皇帝,被打入大牢。面对生死抉择,他想到未完成的《史记》,毅然决定活下去。历经磨难,50岁出狱后,他花费14年心血,终于完成了50多万字的《史记》。

〖贰〗、司马迁的故事:坚韧不拔的史学巨匠 司马迁是西汉时期著名的历史学家、文学家,其作品《史记》是中国古代史书中最为重要的一部。他因直言劝谏而遭受刑罚,遭受了刑罚后仍坚韧不拔地完成了伟大的历史巨著《史记》。

〖叁〗、关于《史记》作者司马迁的故事主要有以下几点:出身与早年经历:司马迁出生于史官世家,自小受到良好的古文教育。他游历四方,开阔视野,丰富知识,为日后撰写《史记》打下了坚实的基础。李陵事件与入狱:李陵兵败被俘后,满朝文武官员纷纷指责。司马迁尽力为李陵辩护,却因此被判入狱。

〖肆〗、司马迁励志故事:司马迁学认字。司马迁小的时候,是个爱静不爱动的孩子,他最喜欢的事情,就是跟着爸爸。白天,小朋友们都在外边玩儿,司马迁却搬个小板凳坐到爸爸身边,听他读书,看他写字、画画。“爸爸的大笔可真神奇!”小司马迁心里想。

〖伍〗、司马迁写史记的故事 经过李陵事件,司马迁因为触犯了皇上,下了监狱,交给朝廷审问。 审问下来,把司马迁定了罪,应该受腐刑,司马迁拿不出钱赎罪,只好受了刑罚,关在监狱里。司马迁认为受腐刑是一件很丢脸的事,他几乎想自杀。但他想到自己有一件极重要的工作没有完成,不应该死。

〖陆〗、司马迁的故事主要讲述了他继承父志,担任史官,后因直言进谏而遭宫刑,但仍发愤著述,最终写就史学巨著《史记》的感人历程。以下是关于司马迁故事的具体内容:继承父志,担任史官 司马迁出生于龙门山下,他的家族世代掌管太史的官职。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...