本篇文章给大家谈谈害人害己的历史典故,以及害人害己的下一句成语是什么?对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

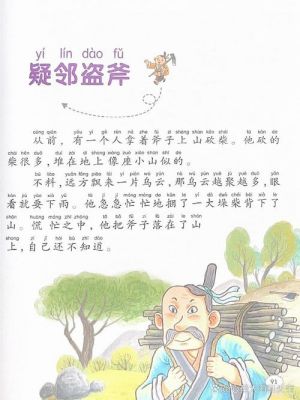

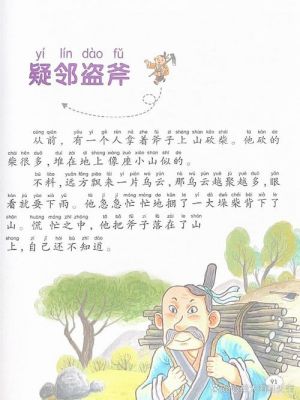

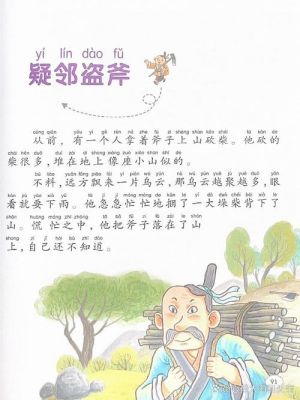

《戏说成语》之疑邻盗斧

疑邻盗斧:猜疑是害人害己的祸根 【出处】《列子·说符》。【释义】疑:怀疑;斧:斧头。怀疑邻居偷斧头。指不注重事实根据,对人对事胡乱猜疑。【历史典故】从前有个乡下人,丢一了一把斧子。在家里到处找都没有找到,于是,他就怀疑是邻居的儿子偷去了。

疑邻盗斧:不注重事实根据,对人、对事胡乱猜疑。 揠苗助长 春秋时期,宋国有一个农夫,他总是嫌田里的庄稼长得太慢,今天去瞧瞧,明天去看看,觉得禾苗好像总没有长高。他心想:有什么办法能使它们长得高些快些呢? 有一天,他来到田里,把禾苗一棵一棵地往上拔。

公元前496年,吴王阖闾派兵攻打越国,被越王勾践打得大败,阖闾也受了重伤,临死前,嘱咐儿子夫差要替他报仇。夫差牢记父亲的话,日夜加紧练兵,准备攻打越国。 过了两年,夫差率兵把勾践打得大败,勾践被包围,无路可走,准备自杀。

齐桓公养祸害己的典故

〖壹〗、竖刁是春秋时期齐国人。他少年时进宫伺候齐桓公,深得齐桓公的宠爱,后来成为乱政祸国的奸臣。竖刁出身贫寒,入宫后,他想尽办法进内廷做近侍。他由外廷做起,处处谨慎,加之他天资聪颖,渐渐受到桓公的注意,不久就把他调为近侍。

〖贰〗、齐桓公养祸害己 竖刁是春秋时期齐国人。他少年时进宫伺候齐桓公,深得齐桓公的宠爱,后来成为乱政祸国的奸臣。竖刁出身贫寒,入宫后,他想尽办法进内廷做近侍。他由外廷做起,处处谨慎,加之他天资聪颖,渐渐受到桓公的注意,不久就把他调为近侍。

〖叁〗、管仲死后,齐桓公生病,易牙、竖刁、开方等人立即原形比露。他们忙于在桓公的十多个公子中拉帮结派,争夺权力,寻求新的靠山,把朝廷上下闹的乌烟瘴气,齐国从此陷入混乱,再也没能重登霸主地位。按说齐桓公是当局者迷,管仲没能匡正君侧应该负有责任。后来桓公病重,这三个奸佞小人掌握了朝廷大权。

关于疑邻盗斧出自什么典故?该典故的内容有什么道理?

“疑邻盗斧”出自《列子·说符》。该典故的内容是:有个乡下人丢了一把斧子,他怀疑是邻居的儿子偷的,于是观察对方的一言一行,都觉得像是偷斧子的。后来他在地窖里找到了斧子,再去观察邻居的儿子时,就觉得对方的一举一动都不像是偷斧子的了。

“疑邻盗斧”告诉我们的道理是:不能没有依据的怀疑别人,要找到足够的证据,做人处事要实事求是,从实际出发,不能凭空猜想。原文:人有亡斧者,意其邻之子,视其行步,窃斧也;颜色,窃斧也;言语,窃斧也;动作态度无为而不窃斧也。

成语“疑邻盗斧”的故事出自《吕氏春秋·有始览·去尤》篇。理解如下:- 故事内容:故事讲述了一个乡下人丢了一把斧子,他怀疑是邻居家的儿子偷的,于是观察邻居家的儿子,觉得他的一言一行都像是偷斧子的。

《疑邻盗斧》寓言的寓意是:做人做事要实事求是,从实际出发,不能凭空猜想。《疑邻盗斧》这个故事出自《吕氏春秋.有始览.去尤》。“疑邻盗斧”造句:胡乱猜忌、疑邻盗斧,只会让邻里之间隔阂日深,渐至反目成仇。典故 从前有个乡下人,丢了一把斧子。

这个故事出自《吕氏春秋》,讲述了一位男子丢失斧头后,怀疑是邻居的儿子所为,进而观察其言行举止,均认为与其相符。直到后来找到斧头,他再看邻居的儿子时,便不再怀疑其行为。这说明了偏见和猜疑会使人产生错误的认知,而事实的真相往往能消除疑虑。

关于疑邻盗斧的典故如下:- 从前有个乡下人,斧头丢了,便怀疑是邻居的儿子偷的,因此觉得邻居的一切行为都很可疑。- 直到有一天,他忽然找到了自己的斧头,便觉得邻居的儿子各个方面都不像是偷斧头的人了。

害人害己是什么意思

〖壹〗、“害人害己”是一个汉语成语,意思是害人会害到自己。这个成语的背后,是中华民族悠久的文化传统所孕育的具有智慧和哲理的生活哲学。这个成语的教导意义非常重要,就是在做事情的时候,我们必须要考虑到自己的利益和他人的利益,不能仅仅追求眼前的利益,忽略掉长远的后果。

〖贰〗、害人害己的意思是:既害了别人,也害了自己。拼音:hài rén hài jǐ 近义词:作茧自缚、自作自受、多行不义必自毙 反义词:互惠互利、两全其美、相得益彰 出处:清·郭小亭《济公全传》第一百三十七回:害人先害己,这话诚然不错,小子也是该死的。

〖叁〗、害人害己,从一定意义上说,是一种自以为是的表现。 有些人,总是自以为是,总是认为自己的想法和做法是正确的,而别人的想法和做法都是错误的。 他们喜欢用自己的标准来衡量别人,用自己的价值观来评判别人。 这样做的结果,就是他们会不断指责别人,批评别人,甚至嘲笑别人。

〖肆〗、害人害己:先想设计去害别人,结果自己身受其害 典故出处 清·郭小亭《济公全传》第137回:“常言道,害人先害己,这话诚然不错,小子也是该死的。

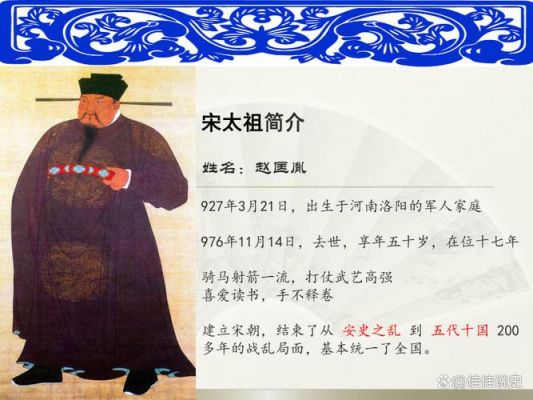

齐桓公之死是怎么回事

结局是凄惨的,齐桓公晚年也成为了一位昏庸之君,管仲去世后,他任用了易牙、竖刁等这样的小人,最终在内乱中活活的被而死。齐桓公(前716-前643年),吕氏,姓姜名小白,公元前685-前643年在位,春秋时代齐国第十五位国君。是姜太公吕尚的第十二代孙,是齐僖公禄甫最小的三儿子,其母为卫国人。

齐桓公是被饿死的。原因如下:晚年昏庸,重用奸臣:齐桓公晚年时期,没有听从管仲的劝告,继续重用易牙、竖刁等奸臣。这些人为了讨好齐桓公,不择手段,甚至在齐桓公病重时,为了各自的利益,将齐桓公软禁起来。

齐桓公是被活活饿死的。他晚年下场凄惨的原因主要有以下几点:晚年昏庸:齐桓公晚年时,开始变得昏庸起来,这可能是由于年纪大了,或者是因为担心自己的王位被夺走,所以对谁都带有戒心。这种心态使得他难以做出明智的决策。

关于害人害己的历史典故,害人害己的下一句成语是什么?的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...