大家好,今天小编来为大家解答东晋侨置郡县安置流民这个问题,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

北方流民的归宿:浅析东晋南朝的侨置与土断

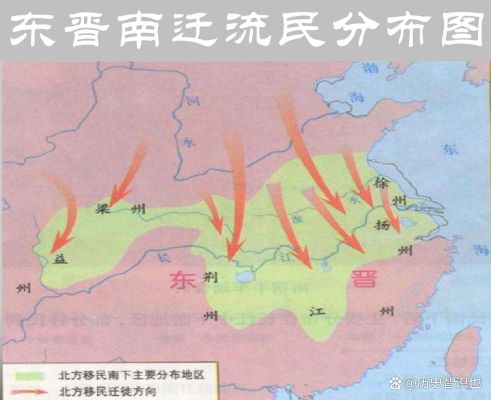

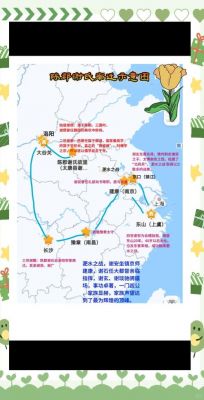

〖壹〗、北方人民在西晋末年的大流徙中,选取渡江南迁,以江东地区便利的交通为依托,形成众多流民群。政府为拉拢南渡士族,优待流民,江东地区逐渐吸收大量北方流民作为劳动力。最初,南迁的北方流民被称为侨人,没有户籍,政府在他们集中地设立侨置郡县,以控制流民、维护封建统治。

〖贰〗、东晋南朝的侨置郡县是在其管辖的北方流民聚集区以北方原有地名设置的郡县。设立原因:战乱导致流民南迁:汉末三国时期,北方战乱频繁,西晋统一后又陷入八王之乱,频繁的战争迫使北方世家大族和普通民众不断南逃避乱。

〖叁〗、在东晋和十六国南北朝时期,南北方政权为了安置北方南迁的民众,实施了侨置州郡县的制度。这一制度随着时间的推移,经历了发展、完善,直至成熟,并最终逐渐衰落。东晋南朝的侨州郡县相较于十六国北朝的侨置制度,其设置更为规范、普遍,且更为典型。

〖肆〗、实施效果:土断政策在一定程度上缓和了侨旧矛盾,打击了豪强势力,维护了统治秩序。同时,也增加了政府的赋役收入,有利于国家财政的稳定。然而,在南朝后期,由于执行中巧伪甚多,土断政策的成效逐渐减弱。

两晋十六国的侨置制度

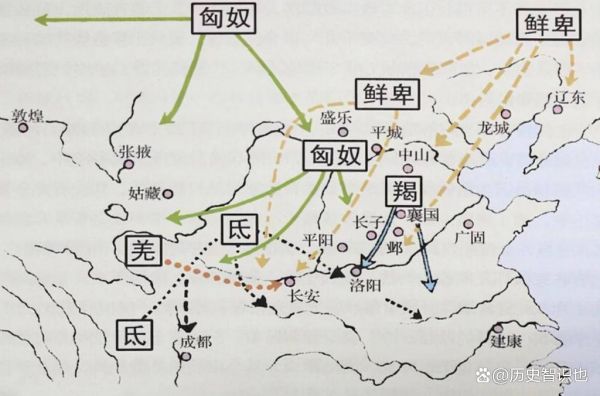

〖壹〗、两晋十六国成熟的侨置制度是指东晋及十六国时期,为管理因战乱南迁的流民而设立的一种特殊行政制度。以下是关于这一制度的具体解释:制度背景:西晋末年,八王之乱和永嘉之乱导致大量北方汉族人民南迁。东晋政府为应对这一人口流动现象,设立了临时性的地方行政机构来登记和管理南迁民众。

〖贰〗、永嘉南渡后,北方流民在江南地区被称为侨人,他们多按宗族和乡里结伴而居,侨姓士族和地主通常成为侨人的自然领袖或主人。 为安置这些侨人并维护侨姓士族的权势,东晋政府在一些侨人密集的区域,暂时借用土地,重新设立了他们原有的州、郡、县,这些地方被称为侨州、侨郡、侨县。

〖叁〗、侨置制度是我国历史上极为特殊的现象,其完全意义上的侨置需具备三要素:原州郡县的陷没与侨置、侨流人口的存在及“侨置牧司”的设立。这一制度不仅存在于东晋南朝,其成熟与发展则推及东晋十六国南北朝时代。相对于十六国北朝,东晋南朝的侨置制度更为正规、普遍。

〖肆〗、东晋统治者为了安置控制侨人,也为了维护侨姓士族的利益。在侨人比较集中的地区,暂时的借地,重置了许多侨人的原籍、州、郡、县。并且仍然用以前的名字叫做侨州,侨郡,侨县,这就是侨置。侨州郡县本意上是寄寓,并无实土,户籍白籍也属临时,侨人则免除赋税。

〖伍〗、为安置这些流民,东晋政府实施了侨置制度,设立了侨州、侨郡、侨县。这个制度并非东晋独创,其源头可追溯至汉初,目的在于消除寄寓身份,通过划一行政区域让流民就地入籍。东晋的侨置机构分为三级,虽然郡县冠以“新”、“南”、“北”等名称,但西魏、北周政权和隋朝时期,这些名称最终被废止。

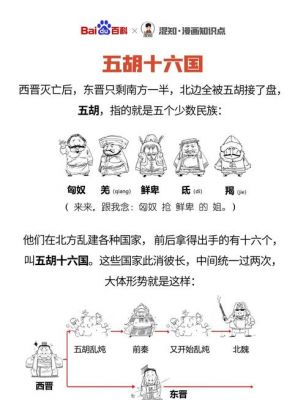

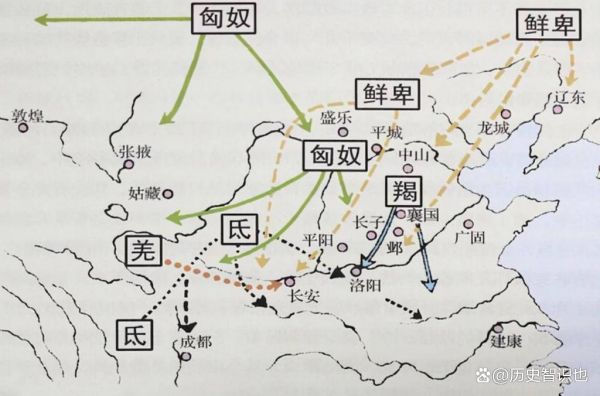

〖陆〗、五胡乱华和五胡十六国是统一时期的不同表达,南北朝是在五胡十六国之后的承接关系。五胡乱华:从西晋灭亡(316年)开始至公元589年隋灭陈而终。五胡乱华的时间一般从西晋灭亡(316年)开始算起,一直到鲜卑北魏统一北方(439年)。有的学者也称之为“永嘉之乱”、“中原陆沉”、“中原沦陷”等。

东晋南朝的侨置郡县

〖壹〗、综上所述,东晋南朝的侨置郡县是在特定历史背景下产生的特殊行政制度,它既有积极的一面,如促进南方开发和稳固政权;也有消极的一面,如导致社会管理和地名混乱。随着历史的发展,侨置郡县逐渐被废除,但其影响仍深远地存在于中国历史上。

〖贰〗、东晋南朝的侨置郡县是一种特殊的行政制度,旨在安抚流民并稳固政权。 缘起与初衷: 背景:汉末三国及西晋八王之乱导致北方民众大量南迁。 目的:为了安抚这些流民,同时维护北方士族的特权并平衡南方士族的利益,东晋政权采取了侨置郡县的制度。

〖叁〗、东晋南朝多次实施土断,其中庚戌土断与义熙土断最为著名。土断法增加了国家财政收入,规范了行政区域划分,缓解了赋税征收、人口管理等问题。刘宋孝武帝、齐高帝、南梁和南陈时期也实施过土断。

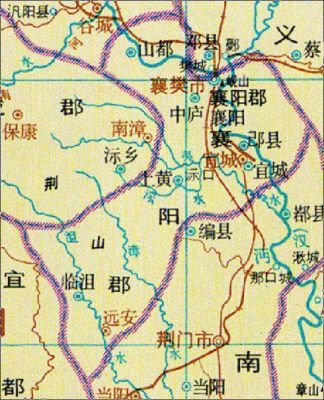

〖肆〗、最初的东晋,政府在人口众多的南方选取地广人稀之处设立南徐州、南豫州、南青州等郡县,任命北方官员,为侨民设立特殊的黄籍,给予税收优惠。然而,这一制度在发展过程中暴露出问题,东晋南朝不得不实施土断,将侨民融入当地行政体系,逐渐减少侨置郡县的数量,最终在隋朝统一后,这一制度宣告终结。

〖伍〗、在东晋南朝时期,出现了侨州郡县这一特殊的地方行政体制。与传统的州郡县不同,侨州郡县并非简单的取代原有行政单位,而是与之并存,并伴随着特定的调整和转型。随着时间的发展,这些侨置的行政区划也经历了变化,表现出一定的动态性。

侨置郡县概述

〖壹〗、经济影响:侨置郡县促进了南方地区的开发,北方人民在这里开垦荒地、从事生产,发展了当地经济。社会影响:侨置郡县维持了众多北方士族门阀原有的特权,导致政府在赋税征收和人口管理方面陷入困境,影响了地方行政效能的发挥,削弱了中央对基层社会与民众的控制力。

〖贰〗、侨置郡县是我国古代应对战乱时期的一种特殊行政措施。以下是侨置郡县的概述:起源与背景:侨置郡县起源于东汉时期,主要是为了应对战乱导致的领土沦丧和移民问题。政府将沦陷地区的移民迁移到他地,并重新设立州郡县,沿用原有的地名,以示对失地的恢复和对华夏正统的维护。

〖叁〗、侨置郡县是我国古代应对战乱时期的一种特殊行政措施,政府会将沦陷地区的移民迁移到他地,重新设立州郡县,沿用原有的地名,以示对失地的恢复和对华夏正统的维护。这种制度起源于东汉,如玄菟郡的高句丽三县因受威胁而被迫迁至辽东郡重建,仍沿用旧名。

土断政策是怎么来的详解土断政策

〖壹〗、综上所述,土断政策是东晋和南朝为解决侨置问题而推行的一项重要政策,其实施对于当时社会的稳定和发展具有重要意义。

〖贰〗、同时,许多江南农民也逃亡成为豪强私附,这些都不利于东晋政府的统治。因此,东晋政权在站稳脚跟之后,开始实行土断政策。土断政策的主要内容 总结户籍:居民不分侨、旧,一律在所居郡县编入正式户籍,取消对侨人的优待。

〖叁〗、政策内容:土断政策的主要内容是划定州、郡、县领域,居民按实际居住地编定户籍,取消对侨人的优待,一律在所居郡县编入正式户籍。此举旨在总结户籍,缓和矛盾,打击豪强势力,维护统治秩序。实施过程:土断政策在西晋末至南朝期间多次实施,见于记载者共有十次。

〖肆〗、土断:东晋和南朝为解决侨置问题而推行的总结户籍及调整地方行政区划的政策。其主要内容是划定州、郡、县领域,居民按实际居住地编定户籍,故称土断,即以土著为断。其旨意、方法因时而有差异。

〖伍〗、土断历史由来起源于西晋时期。以下是关于土断历史由来的具体解释:起源背景:土断的概念最初起源于西晋时期,为了解决九品中正制的弊病,西晋官员如卫瓘等主张恢复汉代的乡举里选法,提出以土著为断,即按照居住地编定户籍,取消客籍户,选举由乡里评定。

〖陆〗、土断概念起源于西晋时期。晋初,卫瓘主张恢复汉代的乡举里选法。户籍按照居住地编定,取消客籍户,选举由乡里评定,以解决九品中正制的弊病。东晋、南朝的土断政策针对的是当时大量南迁的北方人民,政府为他们设立了许多侨州、侨郡、侨县以供安置。

东晋是如何安置好流民的?

此外,东晋还采取弛山泽之禁、抚恤等手段安置流民,效果一般。

西晋末年,八王之乱和永嘉之乱导致大量北方汉族人民南迁。东晋政府为应对这一人口流动现象,设立了临时性的地方行政机构来登记和管理南迁民众。制度要素:原州郡县的陷没与侨置:由于战乱,原北方州郡县陷落,东晋政府在南方设立相应的侨州郡县来安置流民。

侨置制度: 背景:西晋末年,由于天灾人祸和内部纷争,大量中原人口南迁。 内容:东晋政府为安置这些流民,实施了侨置制度,设立了侨州、侨郡、侨县。这些侨置机构虽冠以“新”、“南”、“北”等名称,但实质上是为了消除寄寓身份,让流民就地入籍。

政策由来 历史背景:西晋末年,由于战乱频繁,人民大量南流。东晋建立后,为了安置这些流民,政府设立了许多侨州、侨郡、侨县。然而,这些侨立的地方机构管理极为不便,且侨人与当地百姓在生活负担上存在差异,容易引发矛盾。

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还没有评论,来说两句吧...