大家好,关于慧能“明心见性”禅宗顿悟很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

性净自悟亦或明心见性,可否顿悟成佛是什么意思?

整句话的意思:觉悟自悟可以达到指明本心,见不生不灭的本性的境界,可以顿悟成佛。明心见性是指明本心,见不生不灭的本性,是禅宗悟道的境界。顿悟是禅宗的一个法门,相对于渐悟法门。也就是六祖惠能提倡的“明心见性”法门。

大致来说,他可能要表达的意思是:佛性天然本具,人人都一样,个个都有,佛菩萨也一样,所有的一切都是佛性的作用和体现,佛性就是我们真心本来面目的作用、功能,看听闻说吃想,全都是佛性的作用,但是呢,人的佛性的作用用在迷惑颠倒上,所以为人,佛菩萨没有迷惑,觉悟了而为佛。

明心见性,见性成佛:明心就是明白自己的菩提心,见性就是见到自己的本心本性,成佛是成法身佛。顿悟了心性,就缩短了修证的时。明心是发现自己的真心;见性是见到自己本来的真性。见到自己本来的真性了,所以说是直指本心。明本心,见不生不灭的本性。乃禅宗悟道之境界。言语道断、心行处灭。

在禅宗的语境下,“见性”指的是认识到自己的本性,即清净无染、不生不灭的佛性;而“成佛”则是指通过这种认识实现解脱与觉悟。具体来看,“见性成佛”的出处可以追溯到《六祖坛经》,这是禅宗最重要的经典之一,记录了六祖惠能的思想和教法。

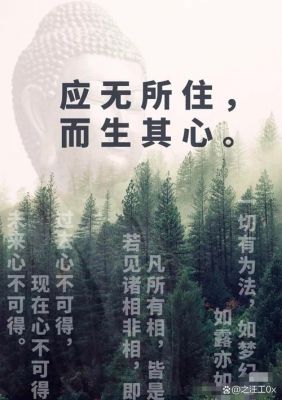

“因无所住,而生其心”法界缘起,圆融无碍是什么意思?

这是说明心见性的含义,禅宗六祖慧能大师就是在听到这句经文时顿悟了自己的本性。 “法界缘起”意味着一切法(现象)都有其产生的因缘。理解了这个因缘,就能够得到圆满的处理方法。 “圆融无碍”指的是在理解了万法的因缘之后,能够圆融地处理问题,使之无障碍,达到心灵的和谐与统一。

这是明心见性的意思,禅宗六祖慧能大师就是听闻此经句顿悟本性。法界万法归宗(本性),一切皆有缘起,明白万法缘起之因,得之果后就会有圆融处理方法。

其次,“圆融无碍”的概念解释了尽管现象通过“无尽缘起”形成了复杂的体用关系,但这些关系并非孤立,而是体与用相互融入,形成一个圆满且无间隔的整体。在这一思想指导下,华严宗在佛教内部实现了各派思想的和谐共存,对外则倡导佛教与儒教、道教的相互融合。这种包罗万象的思想反映了盛唐时期的一体化格局。

所谓“圆融无碍”,是说虽然“无尽缘起”的现象构成体用关系,但体用之间并非完全割裂,而是体用相入相即,圆通一际,事事无碍,法法平等。在“圆融无碍”思想的支配下,华严宗在佛教内部调和各派思想,对外则主张融合佛儒道三家。这种圆融一切的思想,正是盛唐大一统局面的一种反映。

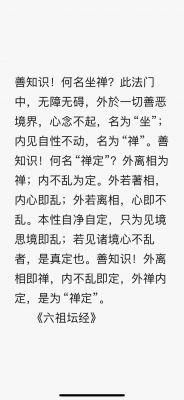

六祖坛经主要说的什么

《六祖坛经》主要讲述了慧能大师的生平事迹及其对禅宗思想的论述。具体来说:慧能大师的生平:记录了慧能大师从闻听《金刚经》开悟,到学道受衣钵,再到传道的过程。禅宗思想:顿悟:强调了顿悟在修行中的重要性,认为通过瞬间的领悟可以达到成佛的境界。自性与佛性:探讨了自性与佛性的关系,认为众生皆有佛性,只需明心见性即可成佛。

《六祖坛经》主要叙述了慧能大师的修行经历以及禅宗的核心理念。具体内容如下:慧能大师的修行经历:慧能大师听闻《金刚经》后有所感悟,开始学道,并最终接受衣钵,传道四方。禅宗核心理念:顿悟:强调禅修不应追求渐进的修行,而应直指人心,立即悟道。

《坛经》的中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。性,指众生本具之成佛可能性。即“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”及“人虽有南北,佛性本无南北”。这一思想与《涅槃经》“一切众生悉有佛性”之说一脉相承。

“明心见性,直指本心”是什么意思?

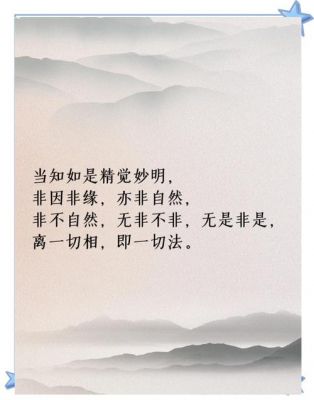

〖壹〗、明心见性,直指本心,是一句深刻揭示内心真理的禅宗术语,意指直接洞察到自己内在的真实本性,即那个不随外界变化、永恒不变的本源。这一概念起源于《六祖法宝坛经》,六祖惠能通过他的智慧和修行,阐述了这个过程的重要性。他说,心的本质是清净、不生不灭、自足且不动摇,能够孕育万物并显现各种形态。

〖贰〗、“明心见性,直指本心”意思是“见到自己本来的真性了,我们可以找到真正的本心。”“明心见性,直指本心”出自《六祖法宝坛经》,原文太长,先摘录其中一段——六祖大师悟道后云:“何期自性本自清净;何期自性本不生灭;何期自性本自具足;何期自性本无动摇;何期自性能生万法。

〖叁〗、明心见性是一个汉语词汇,明心是发现自己的真心;见性是见到自己本来的真性。见到自己本来的真性了,所以说是直指本心。明本心,见不生不灭的本性。乃禅宗悟道之境界。言语道断、心行处灭。在佛教中,明心见性,超越了凡夫的认识层面。也就是说,不应以常规思维去理解。

顿悟说的由来和内涵

顿悟说的由来和内涵如下:由来: 佛教禅宗主张:顿悟说最初由隋朝时佛教中最兴盛的禅宗所主张,是禅宗的一个法门,相对于渐悟法门。顿悟说的理念在佛学里似乎来源于六祖惠能的“坛经”。 历史发展:顿悟理念不仅存在于佛教中,如王阳明的龙场顿悟,而且现代科学也对顿悟进行了深入的研究,从心理学角度揭示了顿悟的机制和特性。

隋朝当时的佛教其中最兴盛的禅宗主张顿悟说,顿悟为“明心见性”法门,即是主张顿悟。主张凡事通过正确的修行方法,迅速地领悟要领,从而指导正确的实践而获得成就。顿悟,是指谓顿然领悟。宋曾敏行《独醒杂志》卷二:“﹝黄山谷﹞绍圣中,谪居涪陵,始见《怀素自叙》于石扬休家。

道生的“顿悟”,是从当时佛学宗派的角度提出来的,是门阀士族经济的产物,是一种经院主义学僧的教理体现。慧能的“顿悟”,则是从修行的角度,以佛教宗派的形式予以表现,具有与日常生活密切相关的特点,反映了在门阀士族经济日趋式微的时期,佛教改革的基本情势。

佛性:佛教术语。佛指觉悟,性,意为不变。大乘佛教的一些经典认为一切众生皆有佛性,即众生都有觉悟成佛的可能性。另外一些经典主张,并非一切有情都有佛性,有一部分人,由于他们的根器,即使勤修也不能成佛。佛性一词在不同的情况下有不同的内涵。顿悟:顿悟是禅宗的一个法门,相对于渐悟法门。

六祖打坐三句心法是什么

〖壹〗、近来并没有普遍认可的“六祖打坐三句心法”这一说法。六祖慧能是禅宗六祖,对禅宗发展有深远影响,其核心思想多体现在《六祖坛经》中。他强调“明心见性”“顿悟成佛”。“明心见性”是指发现自己的真心本性,这是禅宗修行的关键目标。慧能认为人人本具佛性,只需去除烦恼、妄念的遮蔽,便能显露出本自清净的佛性。

〖贰〗、以「相」来说,第一句「如是相」,第二句是「是相如」,第三句是「相如是」。一个字有三种读法,十个字合起来就三十种读法,从这个读法里面,我们就能悟入一切法的真实相。我们修学果然能依照十如是用心,时节因缘成熟,头头是道,遇缘触着,当下豁然大悟。这种境界,在古代依照这种方法修行见性的人很多。

〖叁〗、南怀瑾 一个问题:“不思善、不思恶,于么时,”这三句话就是《六祖坛经》上六祖接引惠明的时候,六祖叫惠明不思善、不思恶,“于么时”,“于么”就是唐代的术语,客家话里头好像有这一句。这个还保存。

〖肆〗、神秀大师:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃”。六祖慧能大师:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。

〖伍〗、愿呢?更难谈了,行愿不到,见地不会到的,换句话说,行愿不到,修证功夫也不会到。坐的好有什么用,我们打坐是在那里偷 盗,而同一时间,社会上那么多人却为我们在忙碌,所以我们检查自己,我们的行愿就是上报四重恩,下济三途苦,也就是说,随时要想到不如我的人的痛苦,要想 到怎样去帮助他们。

六祖慧能到什么境界了

六祖慧能达到了极高的禅修境界。明确答案 六祖慧能修行深厚,领悟佛法真谛,达到了禅宗的极高境界。详细解释 慧能的基本修行 六祖慧能是中国禅宗的重要人物,他通过深入的禅修和对佛法的领悟,实现了对禅宗思想的精髓把握。 慧能的境界表现 慧能的境界体现在他对佛法理念的深刻理解和实践上。

然而,拥有佛性只是第一步,更重要的是要让佛性显现,或者说要善用其心。要做到这一点,必须进行修行。六祖慧能通过累世修行,最终达到了开悟的境界。他所开悟的内容,与世尊在菩提树下所开悟的内容无二无别。慧能的开悟,体现了修行的深度和广度。

关于六祖慧能大师的修行位阶,有说法认为他已经达到了佛的境界。 另外一些观点则认为他的修行位阶是十地菩萨或八地菩萨。 究竟他的修行位阶是哪一个,这可能取决于个人的理解和看法。 然而,这些说法都是相对的,实际上,禅宗强调的是超越这些相对境界的真实自我。

总之,六祖慧能大师的境界远超阿罗汉,他的顿悟法门能够直接引导众生进入佛的境界,而净土法门则是另一种修行方式,适合不同的根机和需要。

从“藏教”的角度来看,六祖慧能禅师被视为已经达到或者超越了常人所理解的成佛境界。六祖慧能以其简洁直接的教义和《坛经》的影响,在中国佛教史上占有重要地位,被许多人视为禅宗的第六祖,他的智慧和教诲被广泛传颂。总结来说,是否认为六祖慧能禅师成佛,取决于采用哪种佛教教义体系来解读。

历史上有名的高僧如六祖、虚云等,他们的修行境界是否达到了阿罗汉果位,是否拥有神通,这需要根据他们的生平事迹和修行记录来判断。六祖慧能大师在禅宗中享有极高的地位,他的言行举止和智慧被认为是达到了很高的修行境界。

OK,关于慧能“明心见性”禅宗顿悟和的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...