大家好,今天给各位分享商鞅立木为信推变法新政的一些知识,其中也会对进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

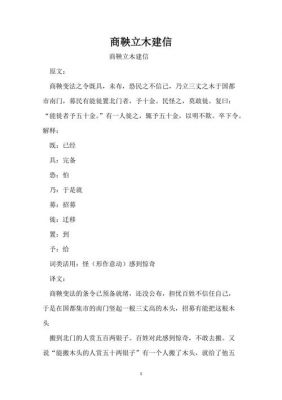

商鞅变法的典故

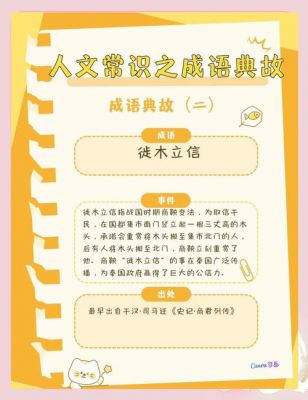

〖壹〗、商鞅变法的典故中最著名的便是“立木为信”。立木为信的背景 商鞅在秦国实行变法之初,面临着巨大的阻力和不信任。为了能在百姓中树立威信,确保变法的顺利实施,他策划了一场别出心裁的信任建立活动。立木为信的过程 商鞅在国都咸阳的南门竖立了一根三丈长的木杆,并公开声明:谁能将这根木头搬到北门去,就赏他十金。

〖贰〗、商鞅变法的一个著名典故是“徙木立信”。典故内容:商鞅在秦国实行变法之初,为了取得百姓的信任与支持,在国都咸阳的南门立了一根三丈长的木杆,并声明谁能将这根木头搬到北门去,便赏他十金。由于事小而赏重,老百姓都觉得很奇怪,没有人去搬。随后,商鞅又宣布,能将木头搬到北门去的,赏五十金。

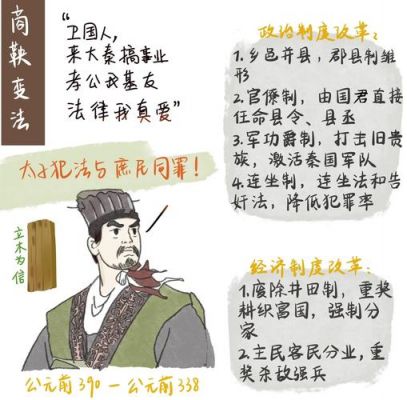

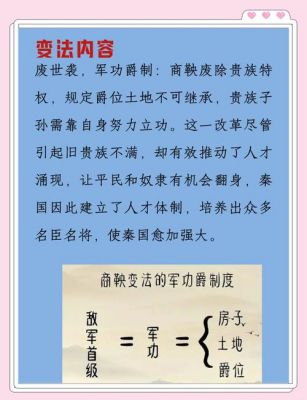

〖叁〗、商鞅变法典故介绍如下:经济变革 废井田开阡陌:商鞅变法废除了井田制,允许土地自由买卖,从根本上确立了土地私有制。这一变革极大地激发了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展。

〖肆〗、商鞅变法的一个著名典故是“立木为信”。事件背景:商鞅在秦国实行变法之初,为了取得百姓的信任与支持,采取了这一举措。事件内容:商鞅在国都咸阳的南门立了一根三丈长的木杆,并声明谁能将这根木头从南门搬到北门,就赏他十金。由于事小而赏重,老百姓都觉得很奇怪,没有人去搬。

〖伍〗、商鞅立即给了他五十金,以此表明他说话是算数的。接着便颁布了他变法的命令。商鞅是战国时期政治家、改革家、思想家,法家代表人物,卫国人,卫国国君的后裔,姬姓公孙氏,故又称卫鞅、公孙鞅。后因在河西之战中立功获封商于十五邑,号为商君,故称之为商鞅。

一诺千金商鞅立木为信的故事内容

一诺千金商鞅立木为信的故事内容如下:背景:商鞅是战国时期的政治思想家和法家代表人物。在商鞅变法的条令准备就绪之后,由于还未公布,且担心百姓不相信自己,于是他决定采取一个策略来树立威信。策略实施:商鞅在都城市场的南门前放置了一根高三丈的木头,并招募有能力将木头搬到北门的人,承诺给予十金的奖励。

前338年,秦孝公崩,惠文王太子驷即位,太子虔告商鞅谋反,商鞅逃亡至边关,欲宿客舍,结果因未出示证件,店家害怕“连坐”不敢留宿,自是“作法自毙”;欲逃往魏国,魏人因商鞅曾背信攻破魏帅,亦不愿收留。

在商鞅辅佐秦孝公筹备变法之际,旧贵族代表甘龙、杜挚等提出“法古无过、循礼无邪”的保守观点。对此,商鞅针锋相对地指出:“治世不一道、便国不法古”,强调应根据时代变迁立法制礼。这一思想不仅驳斥了旧贵族的复古主张,也为变法的实施奠定了舆论基础。

商鞅立木取信:在战国时期,秦国的商鞅为了推行变法,在都城南门竖起一根三丈高的木头,并承诺谁能搬到北门就赏十金。无人响应后,商鞅提高赏金到五十金,最终有人搬动木头,商鞅立刻兑现承诺。此举树立了商鞅言出必行的形象,为变法成功奠定了基础。

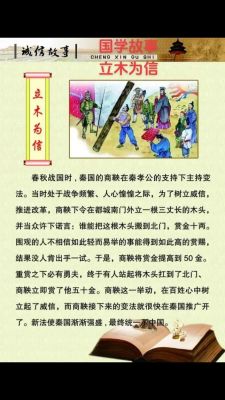

商鞅立木为信 故事概述:春秋战国时期,商鞅为了推进变法,在都城南门外立了一根三丈长的木头,并承诺谁能将其搬到北门就赏金10两,无人尝试后提高至50两,最终有人成功搬动并获得赏金。 诚信体现:商鞅通过实际行动证明了自己的承诺可信,从而在百姓中树立了威信,为后续的变法推广奠定了基础。

例子立木取信(商鞅)

商鞅担任秦孝公的宰相,欲推行新政。为了取信于民众,他将一根三丈长的木头置于国都的南门,并宣布:谁能将此木搬运至北门,则给予赏金十金。然而,百姓对此举动感到困惑,无人敢尝试搬动。商鞅再次公告:搬木之人将获得五十金的奖励。终于,一位勇敢的百姓搬走了木头,商鞅立即兑现承诺,支付了五十金。此举表明了他的诚信。

为了取信于民,商鞅立三丈之木于国都市南门,招募百姓有能把此木搬到北门的,给予十金。百姓对这种做法感到奇怪,没有敢搬这块木头的。然后,商鞅又布告国人,能搬者给予五十金。有个大胆的人终于扛走了这块木头,商鞅马上就给了他五十金,以表明诚信不欺。

春秋战国时,秦国的商鞅在秦孝公的支持下主持变法。为了树立威信,推进改革,商鞅下令在都城南门外立一根三丈长的木头,并当众许下诺言:谁能把这根木头搬到北门,赏金十两,围观的人不相信如此轻而易举的事能得到如此高的赏赐,结果没人肯出手一试。

获得了秦孝公支持的商鞅,并不急于分布新法令,而是先到都城南门外,在很多百姓面前立了一根三丈高的木头杆子。并且贴出告示,声称:谁能把这根木头扛到北门去,就赏他十两黄金。不一会儿,城门口就聚了好多人。

商鞅立木建信是战国时期发生在秦国国都的一个事件。当时商鞅变法推出新法令,生怕民众不信任,放了一根木头在城墙南门,贴出告示说:如有人将这根木头搬到北门就赏十金。所有民众都不信。直到将赏金提升至五十金时,才有一壮士将木头搬到了北门,商鞅如约赏给了他五十金。

商鞅立木的文言文翻译如下:背景介绍:商鞅的变法条令已经准备就绪,但还未公布,他担心百姓不相信自己。立木取信:于是,商鞅在都城市场的南门前竖起一根高三丈的木头,招募能将其搬到北门的人,并给予十金的奖励。百姓看到后都感到很奇怪,没有人敢去搬这根木头。

周纪二(2)孝公图强下令招贤,商鞅变法立木为信

〖壹〗、秦孝公图强下令招贤,商鞅变法立木为信 秦孝公即位,立志发愤图强,广布恩德,修明政治,誓要让秦国强大起来。他向国中下诏,寻求能献上奇计让秦国强盛的大臣,承诺给予高官和封地。卫国的公孙鞅闻讯,西行至秦国,以其对刑名法术之学的精通,得到秦孝公的赏识和重用。秦孝公任命公孙鞅为左庶长,制定了变法的法令。

为了顺利在百姓中进行变法,商鞅采取了城门立木

〖壹〗、为了顺利在百姓中进行变法,商鞅采取城门立木的主要目的是取信于民,树立变法的信誉。具体来说: 背景分析:战国时期,诸侯国间信誉缺失,百姓历经战乱,渴望安定生活。商鞅深知变法需得到百姓支持,否则效果有限。 城门立木的实施:商鞅在都城南门竖立一根三丈长的木杆,公告百姓,谁能将其搬到北门即奖赏十镒黄金。

〖贰〗、商鞅采取“城门立木”的目的是为了取信于民,顺利推行变法。以下是详细解释:树立信誉:在战国时期,诸侯国之间信用缺失,百姓对统治者的承诺普遍持怀疑态度。商鞅通过“城门立木”这一行为,向百姓展示了他言出必行的决心,从而树立了自己和变法的信誉。

〖叁〗、“城门立木”商鞅南门立木的故事。商鞅是战国时期十分有名的改革家,商鞅先后两次实行变法,但他的改革一开始并不顺利,因为人民被贵族压迫的太久了,所以当法令颁布之后,人民并不相信他,认为法令并不会真正的实施。

〖肆〗、为了让变法顺利地在百姓中进行,商鞅必须要取信于民,于是就有了“城门立木”这场真人秀。商鞅在都城南门竖立一根长达三丈的木杆,公告秦国百姓,只要有人能把这根木杆从南门搬到北门,便奖赏十镒黄金。《史记》有记载,“已乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。

〖伍〗、城门立木是指商鞅为了取信于民,在城中竖起一根木头,并告知百姓谁能将这根木头搬到城门就能获得奖赏的故事。以下是城门立木典故的详细介绍:事件背景:商鞅接受秦孝公的任命,全权负责秦国的变法。为了让变法顺利地在百姓中进行,商鞅必须要取信于民。

商鞅如何通过立木取信于民并推行变法?

商鞅通过以下方式立木取信于民并成功推行变法:立木为信:商鞅在变法之初,并未急于颁布新法令,而是选取了一根三丈长的木杆,并悬赏五十两黄金给能将其搬到北门的人。这一举动看似简单,实则寓意深远,它向民众展示了商鞅说话算数的决心和诚信。当有人真的将木杆搬到北门并赢得黄金时,商鞅的信誉也随之树立起来,深入人心。

树立威信:在春秋战国时期,秦国在政治、经济、文化等方面相对落后,且面临被其他国家侵占土地的困境。为了改变这一局面,秦国君主秦孝公广招贤才。商鞅作为卫国的一位有识之士,在来到秦国后,为了树立自己的威信,让百姓相信他即将推行的变法,采取了南门立木的策略。

起初,人们对高额赏金抱有怀疑,但商鞅的决心和赏金的增加最终说服了一位勇士,他扛起木杆,实现了诺言。此举在秦国引起了轰动,百姓深信商鞅的诚信,纷纷支持新的法令(立木取信的示范和变法的推行)。

商鞅立木建信的经过如下:起始阶段:商鞅在推行变法新法令之前,为了获取民众的信任,决定在秦国国都的城墙南门放置一根又高又壮的木头。告示发布:商鞅张贴了一张告示,声明如果有人能把这根木头从南门搬到北门,就奖励十金。

商鞅采取“城门立木”的目的是为了取信于民,顺利推行变法。以下是详细解释:树立信誉:在战国时期,诸侯国之间信用缺失,百姓对统治者的承诺普遍持怀疑态度。商鞅通过“城门立木”这一行为,向百姓展示了他言出必行的决心,从而树立了自己和变法的信誉。

文章分享结束,商鞅立木为信推变法新政和的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

还没有评论,来说两句吧...