其实体现法治的历史典故是什么的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解体现法治的古语,因此呢,今天小编就来为大家分享体现法治的历史典故是什么的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

你怎么看徙木立法这一历史典故?

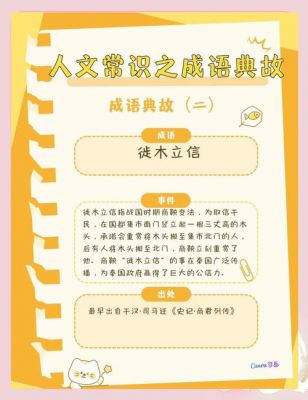

徙木立法这一历史典故体现了古代政治家在立法与执法方面的智慧与决心。取信于民:核心意义:徙木立法通过一种看似不可思议的方式,即悬赏移动一根沉重的木头,来向民众展示政府言出法随的决心。效果:此举迅速在民众中树立了政府的威信,使民众相信政府会严格执行所颁布的法律。

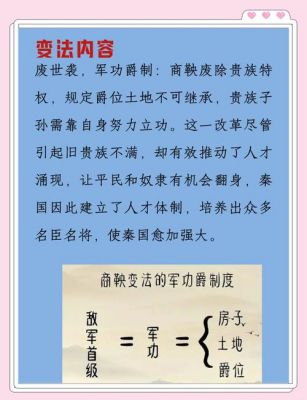

商鞅的徙木为信典故是指他为了树立威信,采取的一种策略。具体内容如下:背景:商鞅准备在秦国实施变法,但担心百姓不相信新法令,因此决定采取一种特殊的方式来树立自己的威信。行动:商鞅在国都集市的南门外竖起一根三丈高的木头,并告示百姓,有谁能把这根木头搬到集市北门,就赏给他十斤黄金。

徙木立信:通过使人搬动木头而树立威信,指通过某种手段树立典型,而使公众信服的行为。编辑本段原文 孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。 民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金。”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

徙木立信这个典故,其主要作用在于显示政府改革的决心,以此塑造政府的信用形象。这有助于减轻变革过程中的阻力。其背后的原理在于,通过一个看似简单、直接的行动,如将木头从南门移至北门并许诺奖赏,商鞅成功地向民众展现了政府的诚意和可靠。这不仅是一种信守承诺的表现,更是一种对民众信任的积极构建。

徙木立信是一个著名的历史典故,源于战国时期的秦国。通过推行徙木立信的政策,秦国成功地提高了国家信用,赢得了民心,为后来的统一中国奠定了基础。在战国时期,各个诸侯国之间相互争斗,彼此攻伐。为了富国强兵,各国纷纷进行改革。秦国在商鞅的帮助下,推行了一系列的变法,其中就包括徙木立信的政策。

“立木南门”是中国古代历史典故之一,源自战国时期商鞅变法中的“徙木立信”事件,其核心意义在于通过实际行动建立信任、彰显法令权威,并为后续改革奠定公信力基础。这一典故的具体背景发生在公元前4世纪的秦国。当时,商鞅受秦孝公之托推行变法,试图通过一系列制度改革使秦国强大。

哪个历史人物约法三章

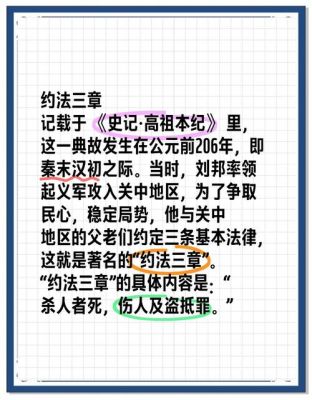

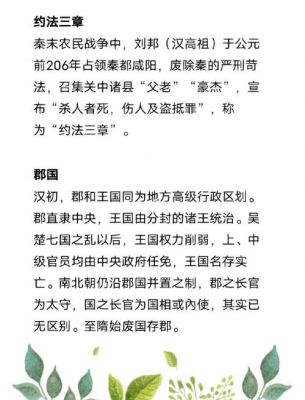

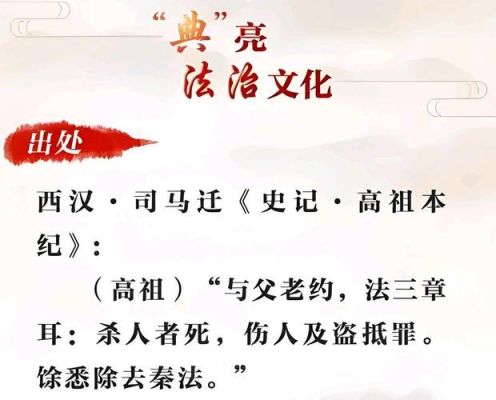

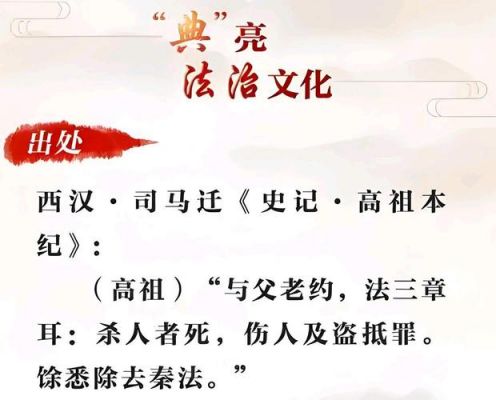

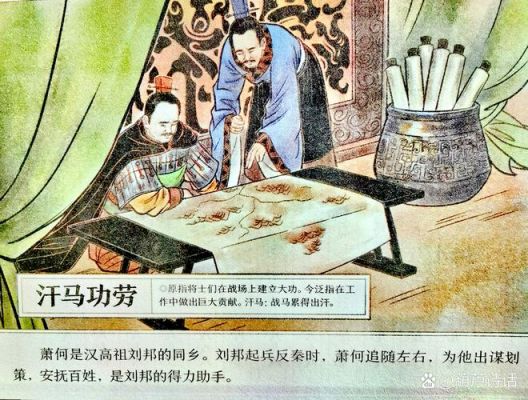

历史上“约法三章”的主人公是刘邦。公元前206年,刘邦率领大军攻入关中,秦王子婴投降。刘邦进咸阳后,本想住豪华王宫,在樊哙和张良的告诫下,他下令封闭王宫,还军霸上。为取得民心,刘邦把关中各县父老、豪杰召集起来,宣布“秦朝的严刑苛法,把众位害苦了,应该全部废除。

约法三章的主人公是刘邦。公元前206年,刘邦率领大军攻入关中,到达离秦都咸阳只有几十里路的霸上,秦王子婴向他投降。刘邦进咸阳后,本想住在王宫里,但心腹樊哙和张良告诫他别这样做,以免失人心,他便接受意见,封闭王宫,还军霸上。

约法三章的历史人物是刘邦。公元前206年,刘邦率军队攻入关中,秦王子婴投降。刘邦进入咸阳后,本想住在豪华王宫,但在樊哙和张良的劝告下,封闭王宫,返回霸上。为赢得民心,刘邦召集关中各县父老乡亲和豪杰,郑重宣布废除秦朝严刑峻法,并与大家约定三条法律:杀人者处死,伤人者抵罪,盗窃者判罪。

约法三章的历史人物是刘邦。公元前206年,刘邦率军队攻入关中,秦王子婴投降。刘邦进入咸阳后,本想入住奢华王宫,但在樊哙和张良的劝告下,他封闭王宫,返回霸上。为赢得民心,刘邦召集关中各县父老、豪杰,庄重宣布废除秦朝严刑峻法,并与众人约定三条法律:杀人者处死,伤人者抵罪,盗窃者判罪。

求一个关于法律公布重要性的=中国古代典故

商鞅变法 商鞅变法是战国时期一次较为彻底的封建化变法改革运动,顺应了封建历史发展的潮流,推动奴隶制社会向封建制社会转型,符合新兴地主阶级的利益,大大推动了社会进步和历史的发展。通过改革,秦国废除了旧的制度,创立了适应社会经济发展的新制度。改革推动了秦国社会的进步,促进了经济的发展。

是律的辅助性法律,在隋唐时期有专门法典,如《开皇令》和《贞观令》。 典最早出现于唐朝的《唐六典》,是中国历史上第一部行政法典。后来的宋和元明清都有此类法典。 式这是关于官吏具体行为的专门法律,范围非常广泛。

因此,“三令五申”这一成语便是通过对法律用语的夸张,来表达对某事的重要性和紧迫性。在古代士人文化中,“三令五申”这一成语也有着丰富的内涵。士人阶层是中国古代的知识分子和官僚阶层,他们受到儒家思想的熏陶,十分注重礼仪、道德和学识。

著名典故:“何武断剑”沛中有一个富豪,正妻及其女儿品德不端,儿子为妾所生,且年幼丧母。富豪临终时恐怕死后子女争夺家产,儿子年幼受到迫害,就立下遗嘱说,所有财产都归女儿,但有一把宝剑,在儿子15岁时交给他。儿子成年后,向姐姐们索要宝剑,但姐姐们不肯给,儿子告至官府。

“作法自毙”、“作壁上观”的典故?

〖壹〗、作法自毙是“商鞅”的故事:春秋战国初期,秦国地处西陲,虽然军队善战,人民富尚武精神,但是很难和文化力占优的中原诸国争一日之雄长。幸好秦国重视招揽各地人才,即李斯在《谏逐客书》中所指的“客卿”。

〖贰〗、作法自毙 zuò fǎ zì bì 〖解释〗自己立法反而使自己受害。泛指自做自受。〖出处〗《史记·商君列传》:“商君亡至关下,欲舍客舍,客人不知其是商君也,曰:‘商君之法,舍人无验者,坐之。

〖叁〗、入秦后,他又逃到商邑,图谋举兵伐秦,终于兵败被杀,这就是历史上著名的“作法自毙”的故事“作壁上观”是项羽的故事秦军统帅章邯打垮了项梁的军队以后,就此认为,旧楚国境内的反秦楚军不用再担心,于是渡过黄河。

〖肆〗、文君新醮:《史记·司马相如列传》:“是时卓王孙有女文君,新寡,好音,故相如缪与令相重,而以琴心挑之。……既罢,相如乃使人重赐文君侍者通殷勤。文君夜亡奔相如,相如乃与驰归...5) 鹰击毛挚:《史记·酷吏列传》:“而纵以鹰击毛挚为治。

〖伍〗、作作有芒:作作:光芒四射的样子。形容光芒四射。也比喻声势显赫。 朱轮华毂:朱、华:形容装饰华丽;毂:车轮中心的圆木。指古代王侯贵族乘坐的装饰华丽的`车子。比喻显贵。 眦裂发指:眼角裂开,头发上竖。形容愤怒到极点。 作法自毙:自己立法反而使自己受害。泛指自做自受。 指天画地:形容说话没有顾忌,目中无人。

关于秉公执法,惩恶扬善的历史故事。

〖壹〗、包拯,字希仁,是庐州合肥人,历史上著名的清官。他一生致力于为国为民,曾出使辽邦,表现出了他的忠诚和勇气。在担任天章阁待制、龙图阁直学士等职务时,他始终保持公正无私的态度,不畏权贵,执法如山。对那些皇亲国戚、宦官权贵的不法行为,包拯始终坚持依法严惩。海瑞,字汝贤,是明代的一位官员,生活在明王朝由盛转衰的时期。

〖贰〗、包拯,字希仁,庐州合肥人,是历史上最有名的清官。他从青少年时代起,就开始立志要为国家出力,“竭忠死义”。当过外交使节出使辽邦;最有名的是做过天章阁待制、龙图阁直学士,“不持一砚归”;他一生铁面无私,不避权贵,执法如山。对皇亲国戚、宦官权贵的不法行为,一律极力主张绳之以法。

〖叁〗、狄仁杰、包拯、海瑞都是中国古代著名的历史人物,他们以公正、廉洁、勇敢、智慧著称于世,有许多关于他们秉公执法、惩恶扬善的历史故事。其中,狄仁杰是中国唐朝时期的一位著名大臣,他曾多次担任要职,为唐朝的繁荣发展做出了巨大贡献。

什么是法的概念?法的典故是什么?

〖壹〗、法的本质在于其存在于国家意志与阶级意志,以及社会存在和社会物质条件之间的对立统一关系之中。这种对立统一关系构成了法的基础,使得法不仅反映了国家和阶级的意志,同时也体现了社会的需求和物质条件。法的形成并非一蹴而就,而是经历了漫长的历史发展过程。

〖贰〗、演绎法造句:此研究以时间学作为理论基础,运用文献资料法、定义法和演绎法等研究方法,分别对田径运动训练时机的概念及其变化特征进行研究。 解释:即演绎推理。 取法造句:罗恩?保罗是一位不同寻常的政治家,因为他不满足于耸耸肩膀作一个旁观者,不满足于像加利福尼亚人所说的“随大流”,或者取法中庸。

〖叁〗、“言出法随”的意思是法令一经公布,就会严格执行,对违反者将依法处理。具体来说:“言”:指的是法令或命令。“法”:指的是法律。“随”:意味着跟随,即说话出口后,法律就会紧随其后被执行。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的体现法治的历史典故是什么和体现法治的古语问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

还没有评论,来说两句吧...