各位老铁们好,相信很多人对成语分庭抗礼的主人公是谁都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于成语分庭抗礼的主人公是谁以及成语分庭抗礼的主人公是谁写的的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

分庭抗礼成语典故

〖壹〗、成语“分庭抗礼”出自《庄子·渔父》。典故如下:- 孔子与渔夫相遇:一天,孔子在树林里弹琴,一位老渔夫听到琴声后,与孔子的弟子交谈,并对孔子的身份表示了知晓。- 渔夫的评价:渔夫对孔子的行为提出了自己的见解,认为孔子可能过于追求仁爱而忘记了真性。

〖贰〗、成语“分庭抗礼”的故事源自孔子与渔翁的相遇,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。解释:- “分庭抗礼”中的“庭”指的是庭院,“抗礼”则是平等行礼。原意是指宾主相见时,双方分站在庭院的两边,相对行礼,表示地位相等,礼节相同。

〖叁〗、成语“分庭抗礼”的意思是指双方地位相等,以平等的礼节相见,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。背后的典故如下:- 故事背景:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,遇见了一位见解深刻的渔翁。孔子虚心地向渔翁求教,渔翁也被孔子的诚心所感动,便向他传授了一些政治哲学及人生修养等方面的道理。

〖肆〗、“分庭抗礼”的故事如下:成语来源:“分庭抗礼”这则成语来源于《庄子·渔父》。原文中“抗”原作“伉”,意为对等、相当。成语原指宾客与主人分处庭中两旁,相对行礼,以示平等对待。后来用来比喻地位平等,互相对立。故事梗概:一天,孔子和弟子们在树林里休息,孔子独自弹琴。

〖伍〗、分庭抗礼成语典故庄子·杂篇·渔父孔子游历于缁帷之林,坐在杏坛之上,弟子们读书,孔子弹琴唱歌。曲子未演奏一半,有位渔父下船而来,须眉交白,披发扬袖,行走原野,至陆地而止。

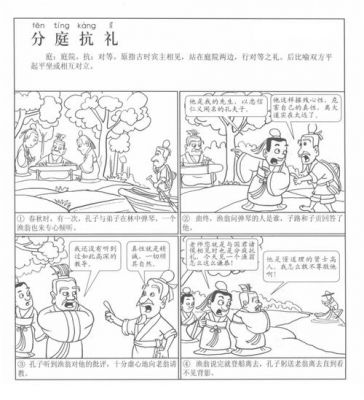

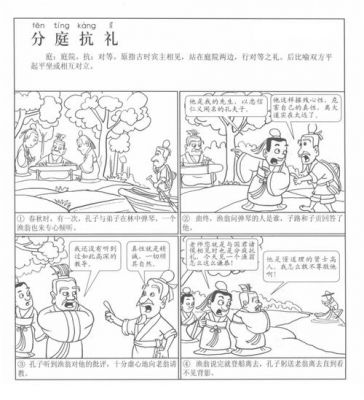

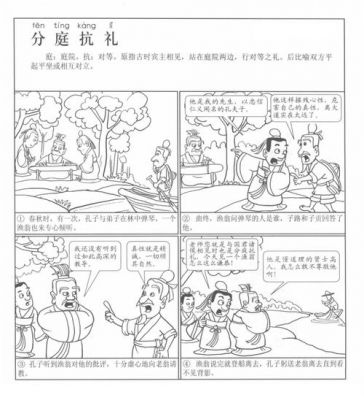

〖陆〗、分庭抗礼的含义是指双方平起平坐,地位相等、实力相当,可以抗衡。以下是关于分庭抗礼的故事简述:故事背景:春秋时期,孔子与弟子在树林中弹琴时,遇到了一位白发老翁专心倾听。老翁对孔子的学说表示了兴趣,并与孔子的弟子进行了交流。

分庭抗礼成语的典故

〖壹〗、成语“分庭抗礼”出自《庄子·渔父》。典故如下:- 孔子与渔夫相遇:一天,孔子在树林里弹琴,一位老渔夫听到琴声后,与孔子的弟子交谈,并对孔子的身份表示了知晓。- 渔夫的评价:渔夫对孔子的行为提出了自己的见解,认为孔子可能过于追求仁爱而忘记了真性。

〖贰〗、成语“分庭抗礼”的意思是指双方地位相等,以平等的礼节相见,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。背后的典故如下:- 故事背景:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,遇见了一位见解深刻的渔翁。孔子虚心地向渔翁求教,渔翁也被孔子的诚心所感动,便向他传授了一些政治哲学及人生修养等方面的道理。

〖叁〗、成语“分庭抗礼”的故事源自孔子与渔翁的相遇,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。解释:- “分庭抗礼”中的“庭”指的是庭院,“抗礼”则是平等行礼。原意是指宾主相见时,双方分站在庭院的两边,相对行礼,表示地位相等,礼节相同。

〖肆〗、“分庭抗礼”的故事如下:成语来源:“分庭抗礼”这则成语来源于《庄子·渔父》。原文中“抗”原作“伉”,意为对等、相当。成语原指宾客与主人分处庭中两旁,相对行礼,以示平等对待。后来用来比喻地位平等,互相对立。故事梗概:一天,孔子和弟子们在树林里休息,孔子独自弹琴。

庭抗礼的来源

〖壹〗、成语来源:“分庭抗礼”这则成语来源于《庄子·渔父》。原文中“抗”原作“伉”,意为对等、相当。成语原指宾客与主人分处庭中两旁,相对行礼,以示平等对待。后来用来比喻地位平等,互相对立。故事梗概:一天,孔子和弟子们在树林里休息,孔子独自弹琴。

〖贰〗、- 成语来源:后来,人们从子路的话中引申出了“分庭抗礼”这个成语,用来比喻双方地位相等或互相对立。

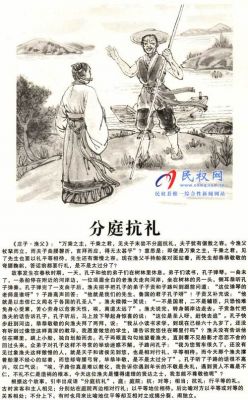

〖叁〗、在古代,宾主相见时,主人站在庭院的东边,客人站在西边,相对行礼,以示平等。《庄子·渔父》记载:“万乘之主,千乘之君,见夫子未尝不分庭伉礼。”这种相见方式被称为“分庭抗礼”,原意为宾主分处庭院两边,相对设礼,以平等之礼相待。

〖肆〗、总结:分庭抗礼这个成语源于孔子与老翁之间的故事,寓意着双方地位相等、实力相当,可以抗衡。它强调了平等相待、相互尊重的重要性。

〖伍〗、分庭抗礼是指地位平等,互相对立。具体解释如下:成语来源:这个成语来源于《庄子·渔父》。原文描述了孔子与一位老渔夫相遇的情景,渔夫与孔子在对话中展现出平等的态度,没有因为孔子的名声和地位而有所畏惧或谄媚,孔子也对渔夫表现出了极大的尊敬,两人分处庭中两旁,相对行礼,以示平等对待。

〖陆〗、分庭抗礼这个成语的来源是《庄子·渔父》。这个成语原义是客人与主人分立在庭的两侧,以平等的地位相对行礼(庭:庭院。抗:对等)。后来,这个成语被用来比喻彼此地位或势力相等,平起平坐或互相对立。首先,这个成语来源于《庄子·渔父》的故事。

分庭抗礼成语故事

〖壹〗、孔子谦逊地接受这一评价,并恭敬地送别老人。孔子认为,对待年长者不敬就是失礼,遇到有德之士却不尊奉就是不仁。不仁不礼会成为祸端。因此,遇到贤人必须以真诚的态度礼遇对方,不能采取分庭抗礼的态度,否则就会失礼。

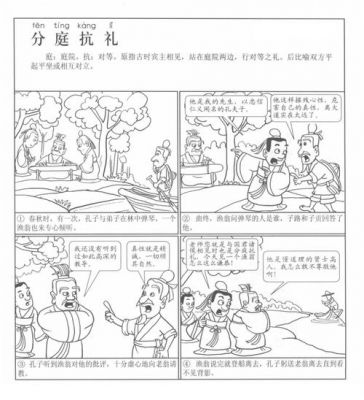

〖贰〗、分庭抗礼成语故事 “分庭抗礼”这则成语的“抗”原作“伉”(kang),是对等、相当的意思,表示宾客与主人分处庭中两旁,相对行礼,以示平等对待。后来比喻地位平等,互相对立。成语故事 这个成语来源于《庄子。渔父》,万乘之主,千乘之君,见夫子未尝不分庭伉礼,夫子犹有倨敖之容。

〖叁〗、【成语故事】春秋时期,孔子与弟子在树林中弹琴,一个白发老翁专心倾听,老翁向子路、子贡打听孔子的情况。老翁说孔子偏行仁爱。孔子十分虚心接受,并恭送老翁,孔子说遇年长的人不敬是失礼,遇到贤人不尊是不仁。不仁不礼是祸根。所以遇到贤人必须真诚礼遇,不能分庭抗礼,那就失礼了。

分庭抗礼的故事和含义简短

分庭抗礼的含义是指双方平起平坐,地位相等、实力相当,可以抗衡。以下是关于分庭抗礼的故事简述:故事背景:春秋时期,孔子与弟子在树林中弹琴时,遇到了一位白发老翁专心倾听。老翁对孔子的学说表示了兴趣,并与孔子的弟子进行了交流。

分庭抗礼的含义是双方平起平坐,地位或实力相当,可以相互抗衡。以下是关于分庭抗礼的简短故事和具体含义:故事: 分庭抗礼的故事源自古代礼仪。在古代,当宾客与主人相见时,他们会分站在庭院的两边,相对行礼,以示平等和尊重。这种行为象征着双方地位的平等和相互的尊重。

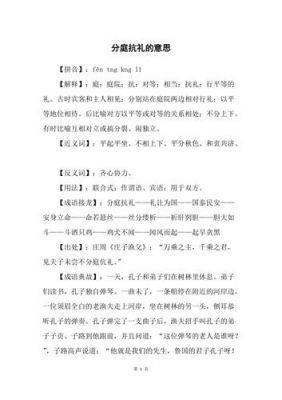

分庭抗礼,汉语成语,拼音是fēn tíng kàng lǐ ,意思是指比喻双方平起平坐,地位相等、实力相当,可以抗衡。出自庄周《庄子·渔父》。

庭抗礼指的是古代宾主相见,分站在庭的两边相对行礼以示平等比喻平起平坐,彼此对等可以抗衡彼此对抗,不相上下 所以还是有区别的。

含义:分庭抗礼原指古代宾主相见时,分站在庭的两边相对行礼,以示平等。现比喻双方平起平坐,实力相当,可以抗衡。典故内容:孔子在杏坛上弹琴唱歌,一位渔父听到琴声后前来,与孔子及其弟子进行了深入的对话。渔父对孔子的治国理念提出了批评,认为孔子没有君侯之位却独自修治礼乐、排定人伦是多余之举。

分庭抗礼是什么意思?分庭抗礼的主人公是谁?

分庭抗礼的典故及故事介绍如下:典故:- 出处:分庭抗礼出自庄周的《庄子·渔父》。- 含义:原指宾主相见,分站在庭的两边,相对行礼。现比喻双方平起平坐,地位相等、实力相当,可以抗衡。故事:- 主人公:孔子与渔翁。- 情节:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,碰见了一位见解深刻的渔翁。

分庭抗礼的意思是原指宾主相见,分站在庭的两边,相对行礼,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。分庭抗礼的主人公并没有一个具体的历史人物,而是源于一个典故。这个典故讲述的是孔子在河边游玩时,遇见了一位见解深刻的渔翁,孔子虚心向他求教,并表现出极大的敬意。

成语“分庭抗礼”的意思是指双方地位相等,以平等的礼节相见,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。背后的典故如下:- 故事背景:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,遇见了一位见解深刻的渔翁。孔子虚心地向渔翁求教,渔翁也被孔子的诚心所感动,便向他传授了一些政治哲学及人生修养等方面的道理。

成语“分庭抗礼”出自哪里?其中又有哪些典故呢?

成语“分庭抗礼”出自《庄子·渔父》。典故如下:- 孔子与渔夫相遇:一天,孔子在树林里弹琴,一位老渔夫听到琴声后,与孔子的弟子交谈,并对孔子的身份表示了知晓。- 渔夫的评价:渔夫对孔子的行为提出了自己的见解,认为孔子可能过于追求仁爱而忘记了真性。

【出处】:《庄子·渔父》万乘之主,千乘之君,见夫子未尝不分庭抗礼,夫子犹有倨傲之容。【故事】:一天,孔子和弟子门在树林里休息。弟子门读书,孔于独自弹琴。一曲未了,一条船停在附近的河岸边,一位须眉全白的老渔夫走上河岸,坐在树林的另一头,侧耳恭听孔子的弹奏。

典故:- 出处:分庭抗礼出自庄周的《庄子·渔父》。- 含义:原指宾主相见,分站在庭的两边,相对行礼。现比喻双方平起平坐,地位相等、实力相当,可以抗衡。故事:- 主人公:孔子与渔翁。- 情节:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,碰见了一位见解深刻的渔翁。

成语“分庭抗礼”的故事源自孔子与渔翁的相遇,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。解释:- “分庭抗礼”中的“庭”指的是庭院,“抗礼”则是平等行礼。原意是指宾主相见时,双方分站在庭院的两边,相对行礼,表示地位相等,礼节相同。

分庭抗礼的成语典故源自《庄子·杂篇·渔父》。含义:分庭抗礼原指古代宾主相见时,分站在庭的两边相对行礼,以示平等。现比喻双方平起平坐,实力相当,可以抗衡。典故内容:孔子在杏坛上弹琴唱歌,一位渔父听到琴声后前来,与孔子及其弟子进行了深入的对话。

成语“分庭抗礼”的意思是指双方地位相等,以平等的礼节相见,现比喻平起平坐,彼此对等的关系。背后的典故如下:- 故事背景:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,遇见了一位见解深刻的渔翁。孔子虚心地向渔翁求教,渔翁也被孔子的诚心所感动,便向他传授了一些政治哲学及人生修养等方面的道理。

历史文化探索:分庭抗礼的典故及故事介绍

分庭抗礼的典故及故事介绍如下:典故:- 出处:分庭抗礼出自庄周的《庄子·渔父》。- 含义:原指宾主相见,分站在庭的两边,相对行礼。现比喻双方平起平坐,地位相等、实力相当,可以抗衡。故事:- 主人公:孔子与渔翁。- 情节:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,碰见了一位见解深刻的渔翁。

成语“分庭抗礼”出自《庄子·渔父》。典故如下:- 孔子与渔夫相遇:一天,孔子在树林里弹琴,一位老渔夫听到琴声后,与孔子的弟子交谈,并对孔子的身份表示了知晓。- 渔夫的评价:渔夫对孔子的行为提出了自己的见解,认为孔子可能过于追求仁爱而忘记了真性。

背后的典故如下:- 故事背景:有一天,孔子领着学生在河边游玩时,遇见了一位见解深刻的渔翁。孔子虚心地向渔翁求教,渔翁也被孔子的诚心所感动,便向他传授了一些政治哲学及人生修养等方面的道理。孔子对此深感佩服,甚至想拜渔翁为师。

分庭抗礼的成语典故源自《庄子·杂篇·渔父》。含义:分庭抗礼原指古代宾主相见时,分站在庭的两边相对行礼,以示平等。现比喻双方平起平坐,实力相当,可以抗衡。典故内容:孔子在杏坛上弹琴唱歌,一位渔父听到琴声后前来,与孔子及其弟子进行了深入的对话。

“分庭抗礼”的意思指宾主相见,站在庭院的两边,相对行礼。后用来指双方平起平坐,实力相当,可以抗衡。庭:庭院。抗:原作“伉”,对等,相当。抗礼:行平等的礼。古时宾主相见,分别站在庭院两边相对行礼,以平等地位相待。后比喻平起平坐、相互抗衡或互相对立搞分裂、闹独立。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...