其实将相和的历史典故的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解将相和的历史典故是什么,因此呢,今天小编就来为大家分享将相和的历史典故的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

将相和是民间故事吗?

不属于。民间故事是劳动人民创作并传播的、具有虚构内容的散文形式的口头文学作品。《将相和》源于西汉著名史学家司马迁的《史记·廉颇蔺相如列传》中的“廉蔺交好”,是历史典故。所以《将相和》不属于民间故事。

将相和的故事基于《史记》的记载,因此属于历史故事而非民间故事。

综上所述,将相和是一个具有深刻历史背景和文化内涵的历史故事,而非民间故事。

将相和不是民间故事。属于历史典故。战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,所以被封了上大夫;又陪同赵王赴秦王设下的渑池之会,使赵王免受秦王侮辱。赵王为表彰蔺相如的功劳,封蔺相如为上卿。

将相和来自什么典故

〖壹〗、《将相和》这个故事源自司马迁所著的《史记·廉颇蔺相如列传》。该故事细致地描绘了战国时期赵国将领廉颇与上卿蔺相如由矛盾到和解的过程。文中详尽地展示了蔺相如的勇敢和智慧,他在处理国家大事时展现出非凡的才智,始终将国家利益放在首位,注重维护团结。

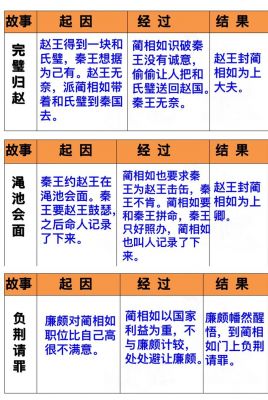

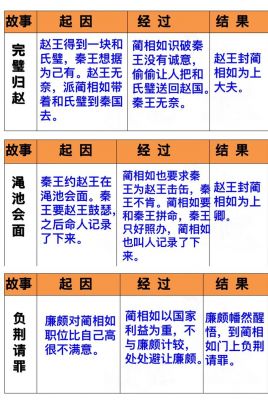

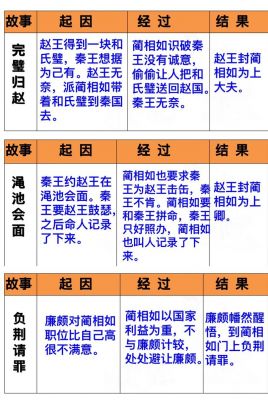

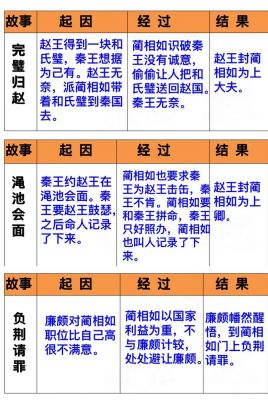

〖贰〗、《将相和》是人教版五年级上册第六课课文,这个故事出自司马迁的《史记·廉颇蔺相如列传》。由“完璧归赵”“渑池之会”和“负荆请罪”3个小故事组成。《将相和》这出故事宣扬的是:海纳百川,有容乃大;将相和,平天下。

〖叁〗、将相和不是民间故事,属于历史典故。《将相和》是人教版五年级上册第六课课文,这个故事出自司马迁的《史记·廉颇蔺相如列传》。

〖肆〗、中国以和为贵的典故有:将相和,三尺巷的故事。将相和 战国时期蔺相如被封为上卿,大将军廉颇对此表示很不满,认为蔺相如只是一介书生,决定见到他要好好羞辱他一番。蔺相如知道此事后却主动的避让不见,后来廉颇知道了蔺相如考虑的是国家大局,深感惭愧,于是便背着荆棘向蔺相如请罪。

《将相和》讲了哪三个故事

《将相和》讲了以下三个故事:完璧归赵:故事内容:战国时期,蔺相如将完美无瑕的和氏璧从秦国完好地带回赵国首都。意义:此故事比喻把物品完好地归还给物品主人,展现了蔺相如的智勇与忠诚。渑池之会:故事内容:公元前279年,秦昭襄王为攻打楚国而与赵国交好,在渑池与赵惠文王会谈。

《将相和》讲了完璧归赵、渑池之会、负荆请罪三个故事。完璧归赵:讲述了战国时期,蔺相如将完美无瑕的和氏璧完好地从秦国带回赵国首都的故事,比喻把物品完好地归还给物品主人。渑池之会:发生在公元前279年,秦昭襄王为攻打楚国而与赵国在渑池会谈。

将相和主要讲了3个故事:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪。完璧归赵、渑池之会是负荆请罪的起因,负荆请罪是完璧归赵、渑池之会的结果。战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,所以被封了上大夫;又陪同赵王赴秦王设下的渑池之会,使赵王免受秦王侮辱。

将相和的将是什么意思

《将相和》中的将字指赵国将军廉颇,“相”指赵国宰相蔺相如,“和”是和好的意思。将相和源于西汉著名史学家司马迁的《史记·廉颇蔺相如列传》中的“廉蔺交好”(或“负荆请罪”)。

《将相和》中的将字指赵国将军廉颇,“相”指赵国宰相蔺相如,“和”是和好的意思。《将相和》中的“将”意思是古代带兵打仗的人(武官),文中指廉颇;“相”的意思是辅佐君主治理国家的人(文官),文中指蔺相如。

在《将相和》的故事中,“将”指的是赵国将军廉颇,而“相”则是指赵国宰相蔺相如。故事中的“和”字,可以理解为和好或者和解。整个故事讲述了廉颇与蔺相如之间的矛盾和和解过程。廉颇起初对蔺相如心存嫉妒,处处与之为敌,但当廉颇意识到自己的行为是错误的,决定向蔺相如负荆请罪。

历史上蔺相如和廉颇最后真的“将相和”了吗?

〖壹〗、历史上两个人真的和好了,一起报效国家。两个人在历史记载中都是存在的,一个是赵国大将,一个是文臣足智多谋,由于先期政见不和而后又共同抗敌报效国家。两人共同书写了一千古佳话将相和的故事。

〖贰〗、廉颇、蔺相如两人虽说重归于好了,但是事实上赵国并没有因此而变得强大起来,最终蔺相如病死于国家危亡之际,而廉颇则被流放,最终客死他乡。

〖叁〗、廉颇蔺相如将相和 相信很多读者在中学时代,都学过一篇文言文叫作《廉颇蔺相如列传》,文章讲述了赵国大将廉颇因嫉妒出身低下的蔺相如的官位比他高,所以就不待见蔺相如。但是蔺相如却为了赵国的安定处处忍让着廉颇,后来廉颇听说后顿时清醒,上门负荆请罪。

〖肆〗、将相和的典故,发生在战国时期的赵国,廉颇和蔺相如作为这个故事的主人公,而被我们熟记至今。我们只知道廉颇负荆请罪后,和蔺相如结为了生死之交,赵国也因此团结一心,获得了很大发展。但这并不是将相和故事的真正结尾。

〖伍〗、“负荆请罪”的故事可谓是一段美谈,将相不和转变为将相和。

将相和写了哪三件事

〖壹〗、将相和主要讲了3个故事:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪。完璧归赵、渑池之会是负荆请罪的起因,负荆请罪是完璧归赵、渑池之会的结果。战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,所以被封了上大夫;又陪同赵王赴秦王设下的渑池之会,使赵王免受秦王侮辱。

〖贰〗、《将相和》这篇文章讲述了三个著名的历史故事,分别是“完璧归赵”、“渑池之会”和“负荆请罪”。这三个故事依次展开,彼此相连,构成了整个故事的主线。首先是“完璧归赵”。在这个故事中,赵国的舍人蔺相如被派往秦国,成功地将和氏璧带回赵国,使赵国避免了损失,因此被赵王封为上大夫。

〖叁〗、完壁归赵:蔺相如作为赵国使者,成功地将和氏璧完好地从秦国带回赵国,使赵国避免失去宝贵财富,因此被赵王封为上大夫。 渑池之会:蔺相如陪同赵王参加秦王组织的渑池会,以机智与勇气保护了赵王的尊严,避免了一场外交危机,为此受到赵王的嘉奖。

以和为贵的故事

雍正年间,苏杭一小面馆内,一位老妇人以善待人,面对顾客孩子打翻面条之事,未责怪,反而关切询问,并重煮面条相待。这位母亲感激不已,四处传扬,使得面馆声名远播,生意兴隆。此故事传颂老妇人以和为贵,善良待人的美德。

阿姆斯特朗在迈上月球时,因一句“我个人迈出了一小步,人类却迈出了一大步”的善美之言而家喻户晓。但一同登月的还有奥尔德林,虽然少有人知道,但同样让人敬佩。

河南安阳的善良巷承载着一段以和为贵的佳话。传说中,明朝宰相郭朴的祖宅与邻家发生了墙地之争,闹至上公堂。当地官吏因两家均为官宦世家,不敢轻易裁断,导致争议持续。郭家派人向郭朴求助,却收到一首诗:千里捎书只为墙,让他三尺又何妨,万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

太阳和风“以和为贵”太阳和风打赌让世间一个穿皮袱的人把皮袱脱了,风说:看我的!就拼命地刮,越刮得大,下面那位把皮袱裹得越紧,风终于无能为力。太阳说你不行吧,看我的,太阳放出温暖的光照在人身上,不一会这位便将皮袱脱了,太热了,穿不了啦。

以和为贵的故事:《将相和》。战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,所以被封了上大夫;又陪同赵王赴秦王设下的渑池会,使赵王免受秦王侮辱。赵王为表彰蔺相如的功劳,封蔺相如为上卿。老将廉颇认为自己战无不胜,攻无不克,蔺相如只不过是一介文弱书生,便想羞辱他。

一个著名的历史故事是将相和,这个故事发生在战国时期。赵国的大将军廉颇与丞相蔺相如之间存在严重的分歧,两人互不信任。然而,面对国家的危机,他们选取放下个人的恩怨,以和为贵,共同为国家的利益而努力。最终,他们的团结合作使得赵国度过了危机。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...